(AI)-1024x460.jpg)

前回は「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」を解説しましたが、担い手不足を解消し、持続可能な建設業にするためには、「労働者の処遇改善」(賃金の引き上げ)も必要です。

その中でも今回は、令和7年12月までに施行予定の法改正項目として、中央建設業審議会による「労務費の基準」の作成・勧告を解説します。まずは、法令と国の資料をご覧ください。

建設業法

(中央建設業審議会の設置等)

第三十四条 国土交通省に、中央建設業審議会を置く。

2 中央建設業審議会は、(…中略…)建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

3(略)出典:「第三次・担い手3法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」

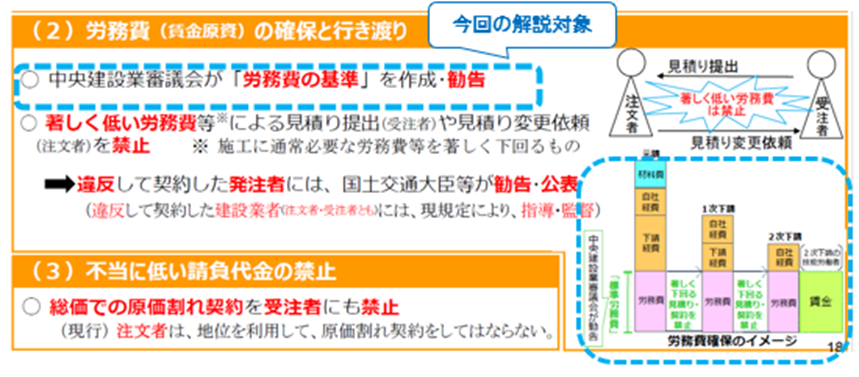

(国土交通省作成・令和6年8月)「説明会資料(改正建設業法等)」P18を一部抜粋・加工し、作成

上記図の右下の「労務費確保のイメージ」にあるように、まず第1段階として「標準労務費」を国の審議会で作成・勧告した上で、第2段階としてその基準を満たさない「著しく低い労務費等による見積り」を禁止するほか、「総価での原価割れ契約」を受注者にも禁止し、適正な賃金原資の確保を求めるという内容です。

今回はこの第1段階について解説します。

「労務費の基準」については、令和7年12月までに施行予定であり、国の中央建設業審議会「労務費の基準に関するワーキンググループ」(以下、「WG」)において、現在議論が行われているところです。

まだまだ詳細は未定の部分も多いのですが、現時点で一定の方向性として「暫定方針(案)」が示されているので、今回はそれをご紹介したいと思います。

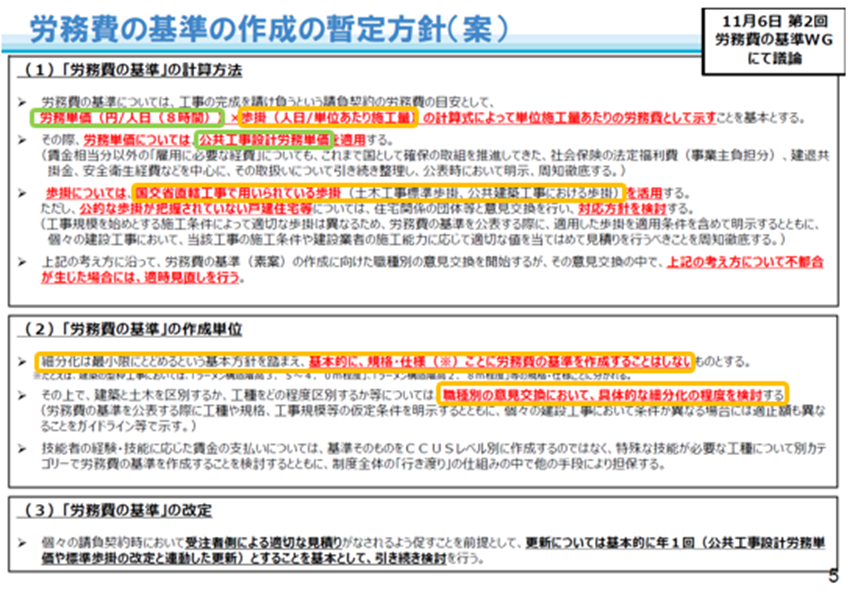

出典:第6回WG(令和7年3月26日)における「参考資料2」P5を引用・一部加工し、作成

上記のとおり、基本的には「労務単価」×「歩掛」の計算式を用い、原則として「労務単価」は「公共工事設計労務単価」を、「歩掛」は「国交省直轄工事で用いられている歩掛」を参考に活用するとされています。

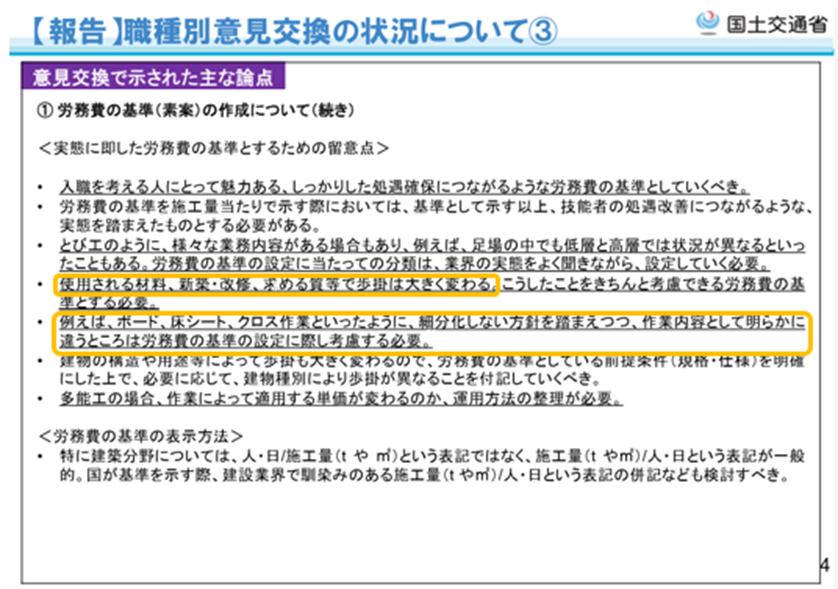

そして細分化は最小限にとどめて、「基本的に、規格・仕様ごとの労務費の基準を作成することはしない」としています。特に「職種別の意見交換において、具体的な細分化の程度を検討する」とあり、それについて一部ご紹介します。

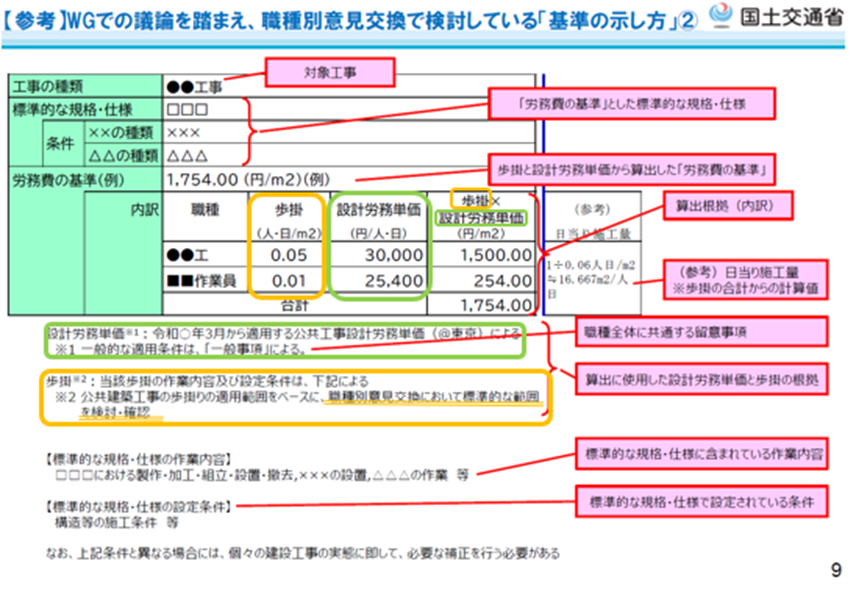

出典:第6回WG配付資料「職種別意見交換の状況報告(資料3)」P9(国土交通省作成)を引用・一部加工し、作成

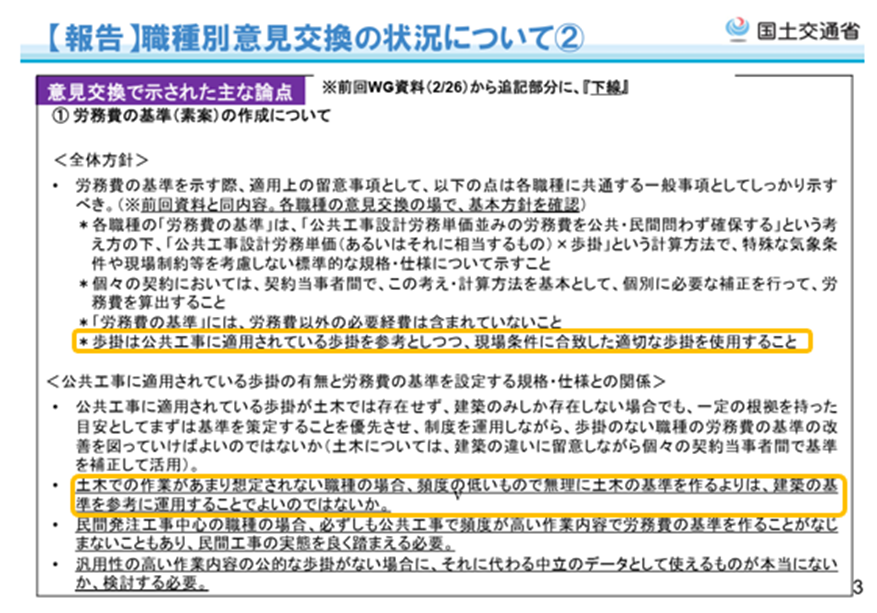

出典:第6回WG配付資料「職種別意見交換の状況報告(資料3)」P3及び4(国土交通省作成)を引用・一部加工し、作成

このように、「歩掛」については、「現場条件に合致した適切な歩掛を使用する」ことや、「作業内容として明らかに違うところは労務費の基準の設定に際し考慮する」ことなど、現場の状況を踏まえた基準になるよう検討が進められています。詳細については、今後の議論の進展により明らかになってくるものと思われます。

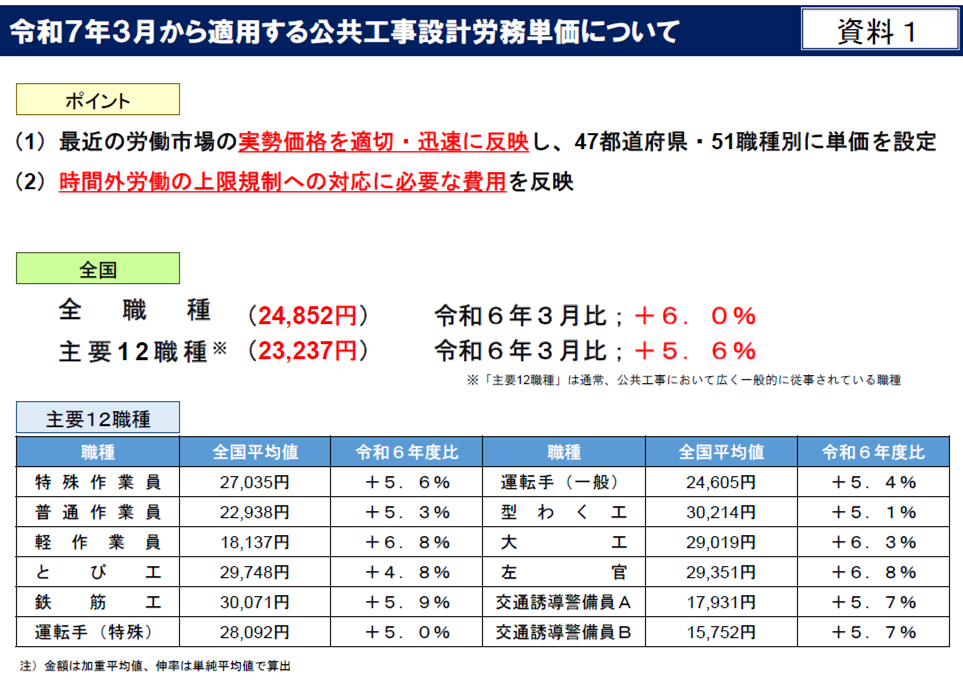

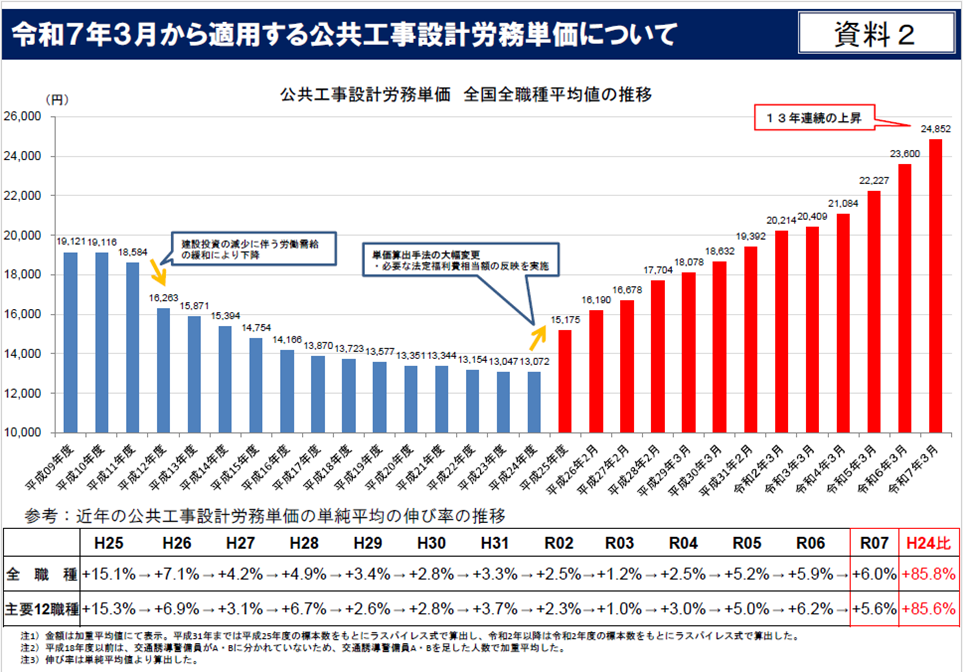

そしてもう一方の「公共工事設計労務単価」については、以下の国の資料をご覧ください。

出典:「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」(国土交通省作成・令和7年2月14日報道発表資料)の資料1及び2より引用

このように、「公共工事設計労務単価」は近年上昇スピードが加速しており、直近3年では5~6%の伸びを示しています。「標準労務費」もこれを考慮して作成されることになるため、この点についても今後の状況を注視していく必要があります。

以上が、建設業法改正(「労務費の基準」作成・勧告【令和7年12月までに施行予定】)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

-1024x573.jpg)

(ブログ用)-1024x559.png)

.jpg)