-1024x559.png)

今回から労務関係の話題を数回シリーズで解説していきたいと思います。初回は建設業の働き方改革です。

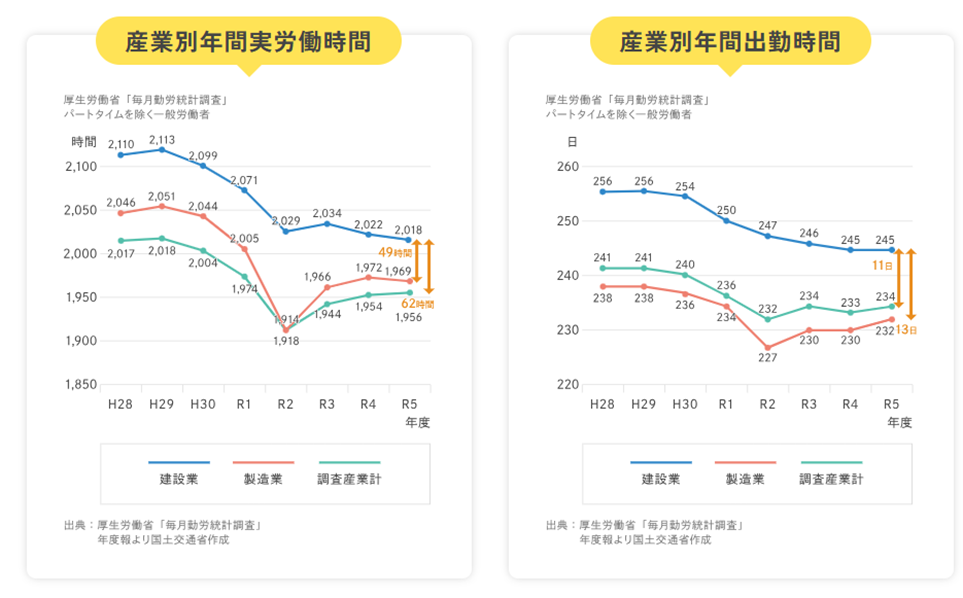

働き方改革の進展などにより建設業の労働時間は減少傾向にはありますが、人手不足などもありまだまだ他産業に比べて高水準です。

国の資料にある以下のグラフをご覧ください。

出典:厚労省サイト「はたらきかたススメ」より一部抜粋・加工して作成

担い手不足解消のためには、長時間労働の是正が重要になってきます。そしてそれを進める前提として、規制がどのように見直されたのかを理解しておく必要があります。

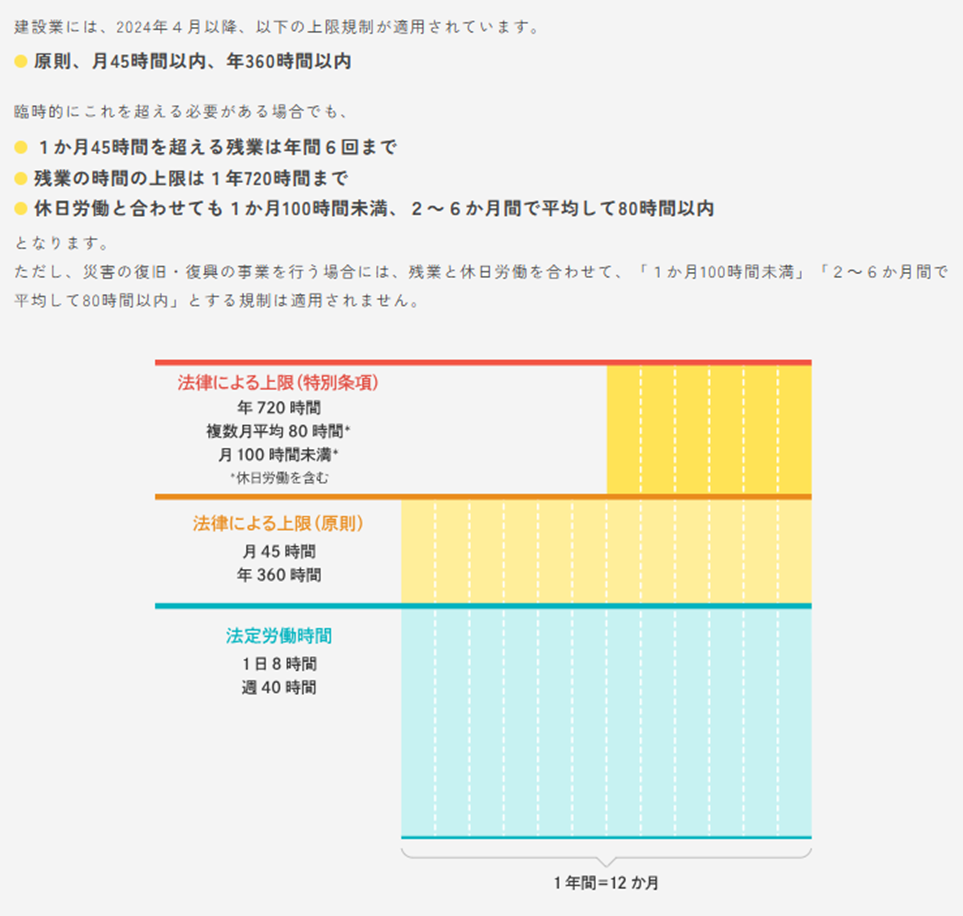

働き方改革関連法は平成31年4月から順次施行され、時間外労働の上限規制などが設けられましたが、建設業などの業種では例外的に5年間施行が猶予されてきました。

そして建設業では令和6年4月にこの猶予が終わり、本格的に実施されることになりました。

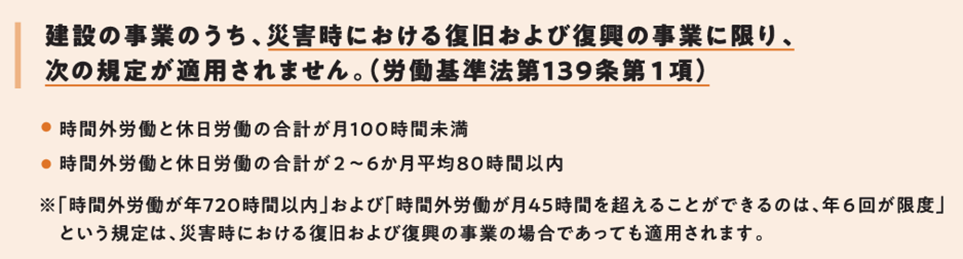

具体的な内容は以下のとおりです。なお、建設業に関しては一部例外(災害時における復旧及び復興の事業関係など)があります。

出典:厚労省サイト「はたらきかたススメ」より一部抜粋・加工して作成

出典:厚労省リーフレット「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」P02より一部抜粋・加工して作成

また、上記とは別に、「健康上特に有害な業務」については、1日の法定労働時間(原則8時間)に2時間を加えた時間数を超えてはならないとされています。

以下の国の法令をご覧ください。

労働基準法第36条

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二、三 (略)労働基準法施行規則

第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

五 異常気圧下における業務

六 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務

七 重量物の取扱い等重激なる業務

八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

九 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

例えば8時間有害業務を行った後、さらに3時間有害業務を行った場合はこの規定に違反します。

あくまで「超えてはならない」ので、8時間有害業務を行った後、さらに2時間有害業務を行った場合は、この規定には違反しません(別途、時間外労働の上限規制等は適用)。

以上が、建設業と労務①(建設業の働き方改革など)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

.jpg)

.jpg)

-1024x496.jpg)

-1024x447.jpg)

.jpg)

-1024x385.jpg)