(ブログ用)-1024x559.png)

前回は令和7年12月までに施行予定の法改正項目として、第1段階として「標準労務費」を国の審議会で作成・勧告することについて解説しました。

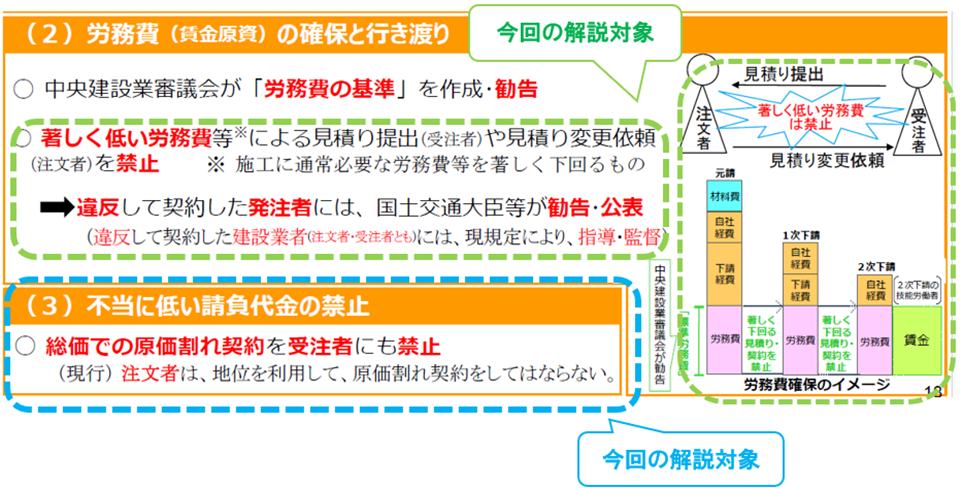

今回は第2段階として、その基準を満たさない「著しく低い労務費等による見積り」を禁止するほか、「総価での原価割れ契約」を受注者にも禁止し、適正な賃金原資の確保を求めるという内容について解説します。

概要は以下のとおりです。

出典:「第三次・担い手3法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」

(国土交通省作成・令和6年8月)P18を一部抜粋・加工し、作成

このように、今回の法改正の特徴は、受注者への規制にも踏み込んでいる点です。(注文者だけでなく)受注者による総価での原価割れ契約も禁止することで、比較的立場の弱い受注者をさらに保護し、受注者での労務費の確保につなげようとしています。

では次に法令や国の資料を用いて、詳細をみていきましょう。

改正建設業法(令和7年12月までに施行予定分)

(建設工事の見積り等)

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。

2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。

3~5(略)

6 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(…中略…)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。

7、8 (略)改正建設業法(令和7年12月までに施行予定分)

(不当に低い請負代金の禁止)

第十九条の三

1(略)

2 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

出典:「第三次・担い手3法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」

(国土交通省作成・令和6年8月)P24、25、27を一部抜粋・加工し、作成

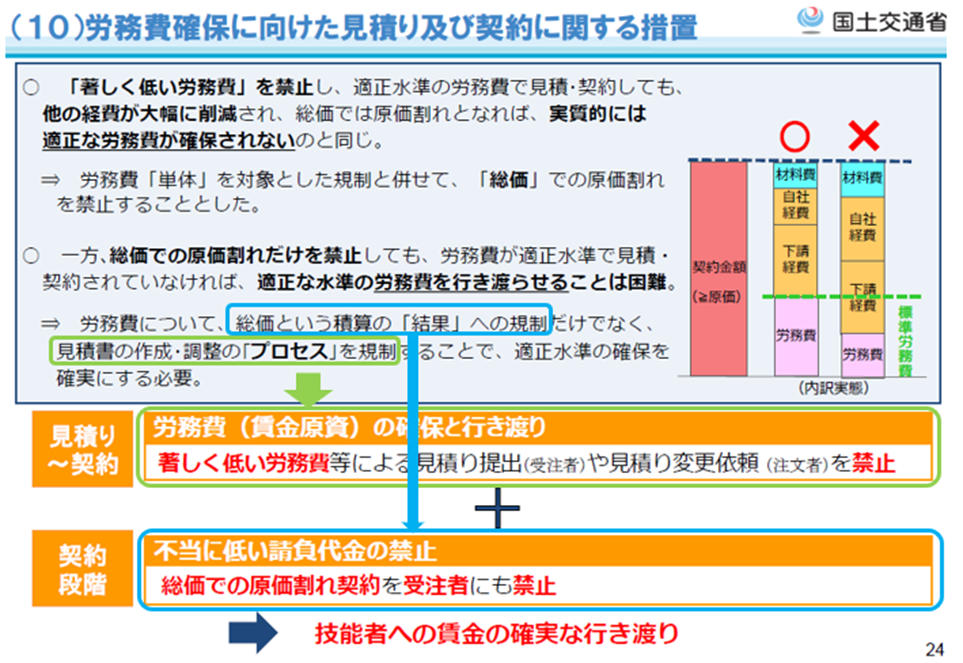

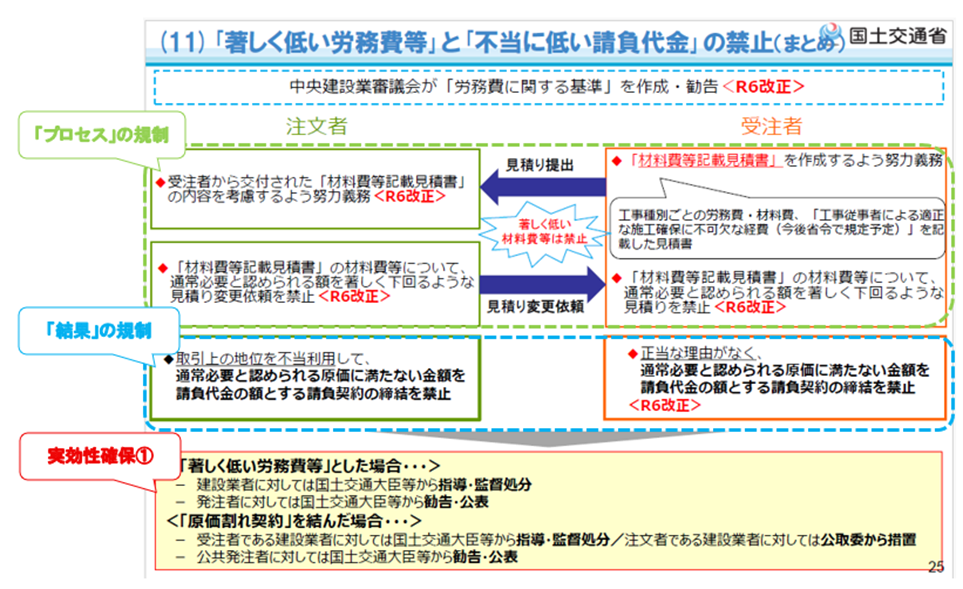

このように、見積りの作成・調整という「プロセス」の規制と、総価という「結果」の規制の両面から、適正な労務費を確保し、技能労働者に行きわたらせようとしています。

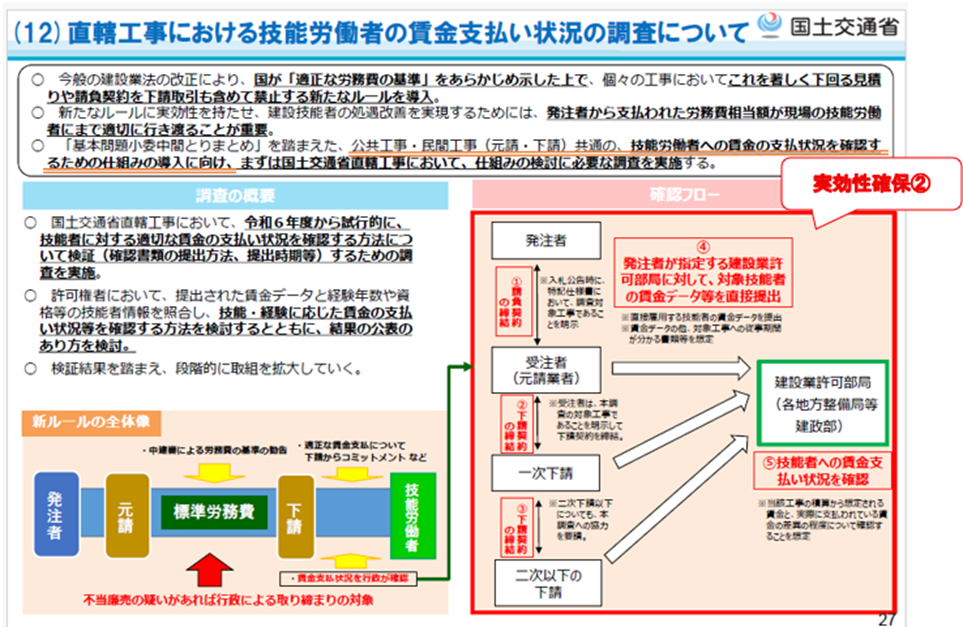

そして、実効性を担保するため、①国土交通大臣による行政処分、②行政による賃金支払状況の確認が挙げられています。

①については、「発注者」への勧告・公表という処分だけでなく、「建設業者」や「受注者」に対しても指導・監督処分があり得るという点に留意する必要があります。

②については、昨年度からまずは国土交通省直轄工事で試行的に調査が実施されていますが、国はあくまで、公共工事・民間工事共通の「技能労働者への賃金支払状況を確認するための仕組みの導入」を目指しています。そしてその「仕組み」は、受注者や下請から各地方整備局へ直接データを提出することとなっており、「著しく低い労務費」は許さないという国の強いメッセージを感じます。

以上が、建設業法改正(「著しく低い労務費等による見積り提出等の禁止」及び「総価での原価割れ契約を受注者にも禁止」【令和7年12月までに施行予定】)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

.jpg)

-1024x573.jpg)

(AI)-1024x460.jpg)