-1024x573.jpg)

まず背景として、建設業は他の産業よりも賃金が低く、担い手確保が困難になっている状況があります。この状況を改善するため法改正が行われましたが、今回はこのうち、「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」(令和6年12月施行分)を解説します。

これは、昨今の資材価格高騰分を適切に転嫁することで労務費を確保し、担い手を確保していくという趣旨です。それでは、法令をみてみましょう。

建設業法

(建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一~七(略)

八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

(…以下、略)

(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等)

第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

2 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、(…中略…)工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。

4 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

第十三条

1(略)

2 各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。

このように、請負代金等の変更方法を契約書で定めなければいけない事項としたり、資材価格高騰のおそれがある段階から受注者に通知義務を課して、注文者と受注者双方で価格転嫁について協議するよう求めたりすることで、適切な労務費の確保を目指しています。

国で示されている資料は以下のとおりです。

(なお、国土交通省作成の「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版)」及び「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)」は、以下、「国法令遵守ガイドライン」といいます。)

出典:「改正建設業法について~改正建設業法による価格転嫁・ICT活用・技術者専任合理化を中心に~」(国土交通省資料・令和6年12月)を引用し、一部加工して作成

そして、令和6年12月時点での上記資料には「ガイドラインを公表予定」とありますが、実際に公表されたガイドラインは以下のとおりです。

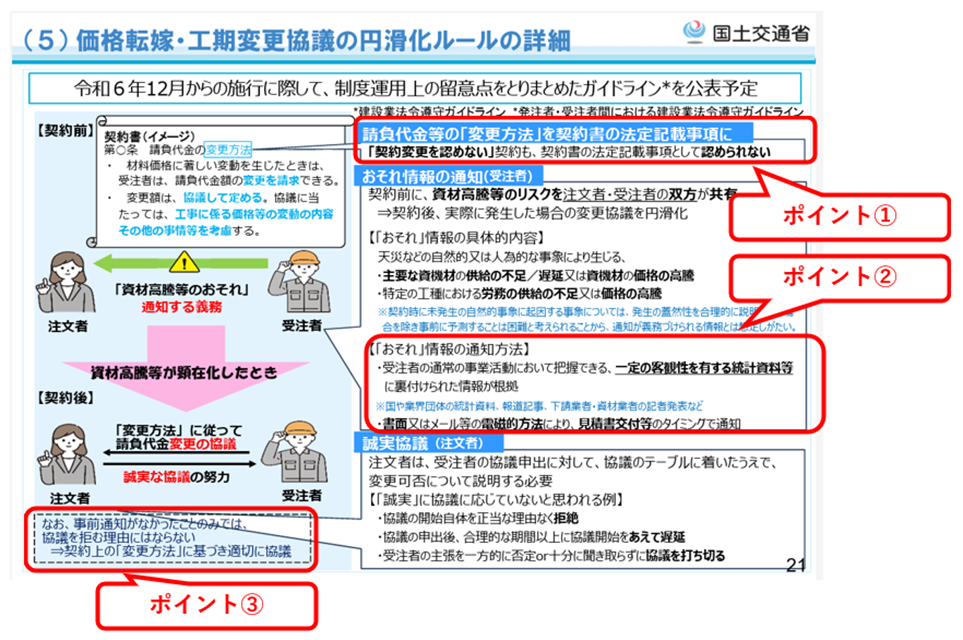

ここでは、主に3つのポイントを取りあげます。

ポイント①:請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項に

⇒契約書に記載していても、変更を認めないなどの協議しない前提の記載は不可

国法令遵守ガイドラインP12、13

2-1(2)契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要

(…中略…)

また、⑧の「(請負代金の額の変更及び)その額の算定方法」としては、「(受発注者が)協議して定める」とするほか、例えば、受発注者双方の合意の下、「(受発注者が)協議して定める。協議に当たっては、工事に係る価格等の変動の内容その他の事情等を考慮する。」旨を記載することが考えられる。

なお、「⑧価格等(…中略…)の変動又は変更(※)に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」の内容を契約書に記載しないことはもとより、記載している場合でもその内容が「変更しない」あるいは「変更を認めない」のように、協議を前提としない規定である場合には、価格等の変動等を受けた適切な請負契約の変更を円滑化する建設業法の趣旨に沿うものであるとは言えず、建設業法第19条第1項に違反する。

※(略)

※「価格等の変動又は変更」とは、価格の高騰や下落を指す。

(…以下、略)

ポイント②:受注者による資材高騰等の「おそれ」情報の通知

⇒書面又はメール等で根拠情報もあわせて通知することが必要

国法令遵守ガイドラインP8

1(2)イ 受注予定者から発注者に対する通知

(…中略…)

また、おそれ情報の通知に併せて「当該事象の状況の把握のため必要な情報」(以下「根拠情報」という。)を通知することが求められるところ、当該根拠情報の通知は、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表又は公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料あるいは下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇がわかる資料等に裏付けられた情報を用いる必要があり、一の資材業者の“口頭”のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き発注者が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報から除かれる。よって、上記①・②に関する情報を通知する際は、通知に係る資機材の種類及びその価格の基準日等とともに、根拠情報の情報源を明示することが必要となる。 なお、受注者が把握している範囲で公表資料を示せば足り、おそれ情報の通知のために新たな調査、資料収集等をする必要はない。

さらに、受注予定者がこれらの情報を通知する際には、書面又はメール等の電磁的方法により見積書の交付時などにあわせて行うことが求められる。併せて、当該情報を発注者も確認したということを記録するため、見積書と共に当該書面又はメール等を発注者及び受注予定者双方が保存しておくことが望ましい。

(…以下、略)

ポイント③:注文者と受注者による「誠実な協議」について

⇒通知していない事情が発生した場合でも、協議は必要

国法令遵守ガイドラインP15

2-1(6)契約後に工期や請負代金に影響を及ぼす事象が発生した場合の変更協議

(…中略…)

すなわち、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象であって建設業法第20条の2第2項により事前に受注者から発注者に通知していないものが契約締結後に生じた場合であっても、通知されていなかったことのみをもって発注者が受注者から申し出られた契約変更協議を拒む理由にはならず、(7)に準じて誠実に協議に応じることが求められる。

よって、受注者においても、同項による事前の通知とは別途、契約締結後に判明した事象により契約内容を変更する可能性がある場合には、変更の可能性が生じてからなるべく早い時期に発注者にその旨を通知しておくことが望ましい。

(…以下、略)

以上が、建設業法改正(資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止【令和6年12月施行分】)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

(ブログ用)-1024x559.png)

(AI)-1024x460.jpg)

.jpg)