-1024x465.jpg)

前回までは36協定という手続きの話でしたが、今回は実際に残業が発生する場合の労働時間管理について解説したいと思います。

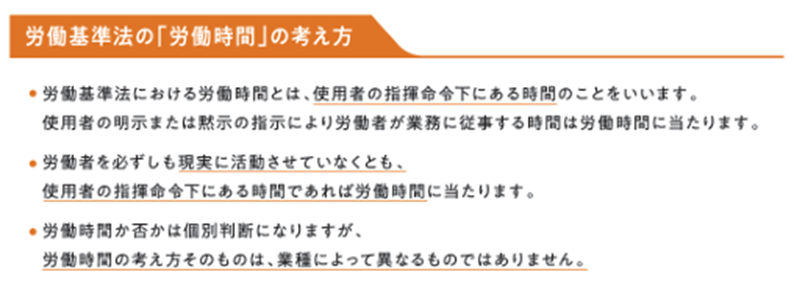

まず、そもそも「労働時間」の定義を確認してみましょう。

出典:厚労省リーフレット「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(以下、「国リーフレット」)P10より一部抜粋・加工して作成

ここで間違えやすいのは、必ずしも現実に活動していなくても、「使用者の指揮命令下」にある場合は、客観的に労働時間に該当するケースがあるということです。

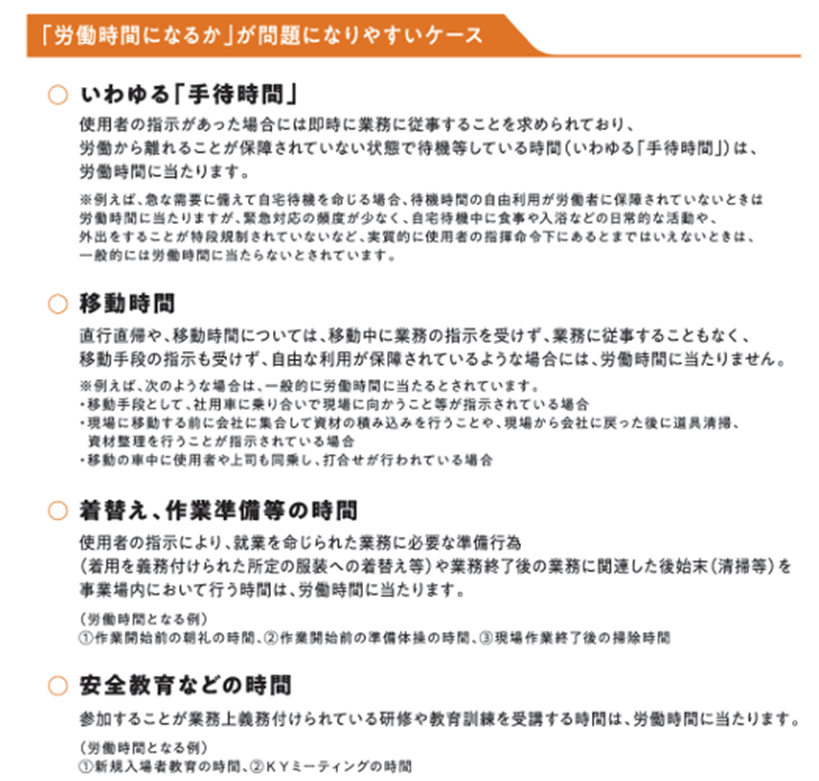

該当するかどうか判断に迷う具体的な事例は以下のとおりです。

出典:国リーフレットP10より一部抜粋・加工して作成

よく建設現場で朝の準備体操を行っている光景を見かけますが、これも「労働時間」に該当する可能性が高いです。

また上記に関連して、健康診断についての補足です。

労働者一般に対して行われる「一般健康診断」は直接業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診時間の賃金については、「事業者が支払うことが望ましい」とされているにとどまります。

一方、特定の有害な業務(放射線業務や有機溶剤業務等)に従事する労働者に対する「特殊健康診断」は事業の遂行に際して当然に実施されなければならないもので、当然に「労働時間」に該当します。この「特殊健康診断」や「安全衛生教育」が時間外に行われれば、割増賃金の支払いも必要になる点にも注意が必要です。

そして、労働時間の適正な把握のために、国は以下のガイドラインを出しています。

4 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

(1)始業・終業時刻の確認及び記録 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを記録すること。

(2)始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

(3)自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 上記(2)の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措置を講ずること。

ア 、イ(略)

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

(…中略…)さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。出典:厚生労働省作成「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」P2,3より一部抜粋、加工して作成

このように、原則として、「使用者による記録」又は「客観的な記録」(ICカード等)によるものとされており、例外として自己申告による場合は、実際の労働時間との間に乖離が生じないように求められています。

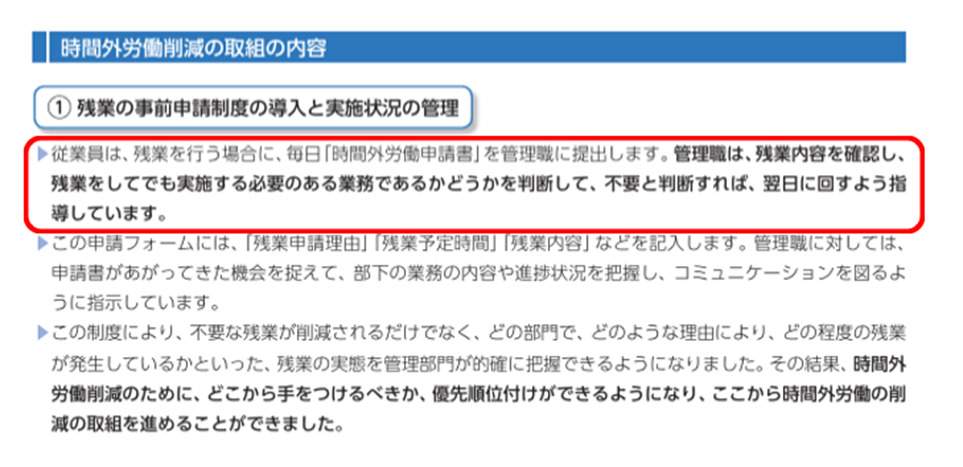

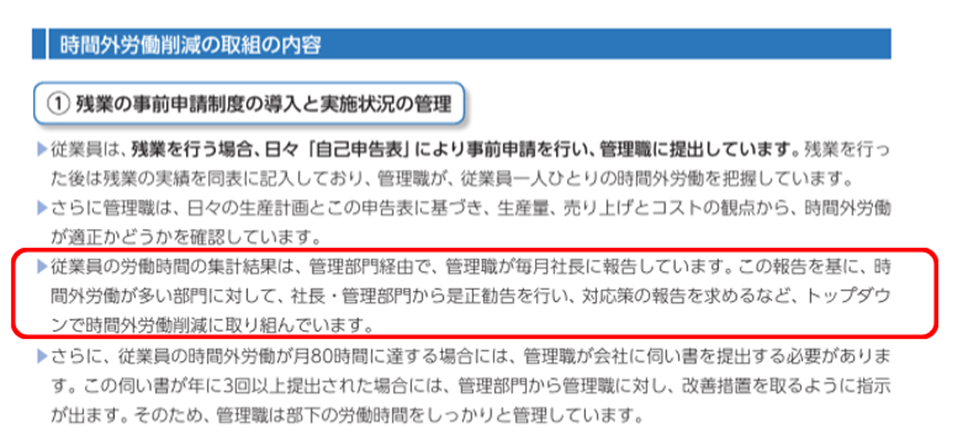

では、実際の時間外労働の事前許可制の運用について、国の好事例集から2つとりあげてみます。

出典:中小企業における長時間労働見直し支援事業検討委員会(厚生労働省受託事業)作成「時間外労働削減 好事例集」(以下、「国受託事業の好事例集」)のⅡCase03より一部抜粋し、加工して作成

出典:国受託事業の好事例集のⅡCase04より一部抜粋し、加工して作成

ポイントは、2点あります。

まず、残業を行う前については、事前許可制をとった上で、労働者本人からその必要性を確認することが必要です。つまり、残業が必要ならきちんと許可を申請してくださいと伝えることで、組織の業務の状況を管理職が把握できます。また、申請のあった残業についても、もちろん必要な残業は承認しますが、その必要性をきちんと確認することで、不必要な残業を抑制するということです。

そして残業を行った後については、労働者本人に実際に行った残業時間を報告させます。それをもとに管理職が労働者とコミュニケーションをとって、必要に応じて組織として改善策を講じることができ、長時間労働の根本的な解決を目指します。

以上が、建設業と労務③(「労働時間」の考え方と時間外労働の管理について)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

-1024x496.jpg)

-1024x447.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)