-1024x496.jpg)

前回は時間外労働上限規制見直しについて解説しましたが、今回は実際に時間外労働させるときの手続きである36協定について解説したいと思います。

法律では、労働時間は原則として、1日8時間以内、1週40時間以内(法定労働時間)と定められています。そして、休日は原則として、毎週最低1日が必要(法定休日)とされています。

この法律で定められた労働時間を超えて労働(時間外労働)させたり、法定休日に労働させるためには、事前の36(さぶろく)協定の締結・届け出が必要です。

なお、この「36(さぶろく)」という呼び方は、労働基準法の第36条が根拠になっていることに由来します。

それではここで、実際の条文をみてみましょう。

労働基準法

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

(以下、略)

36協定は労働基準法36条に定めがあり、労使協定を労使間で締結して労働基準監督署に事前に届け出ることで、時間外労働や休日労働が法律に違反しなくなる効果があります。

逆に言うと、この届出を怠った場合、違法な時間外労働・休日労働となり罰則の対象になり得るので十分注意する必要があります。

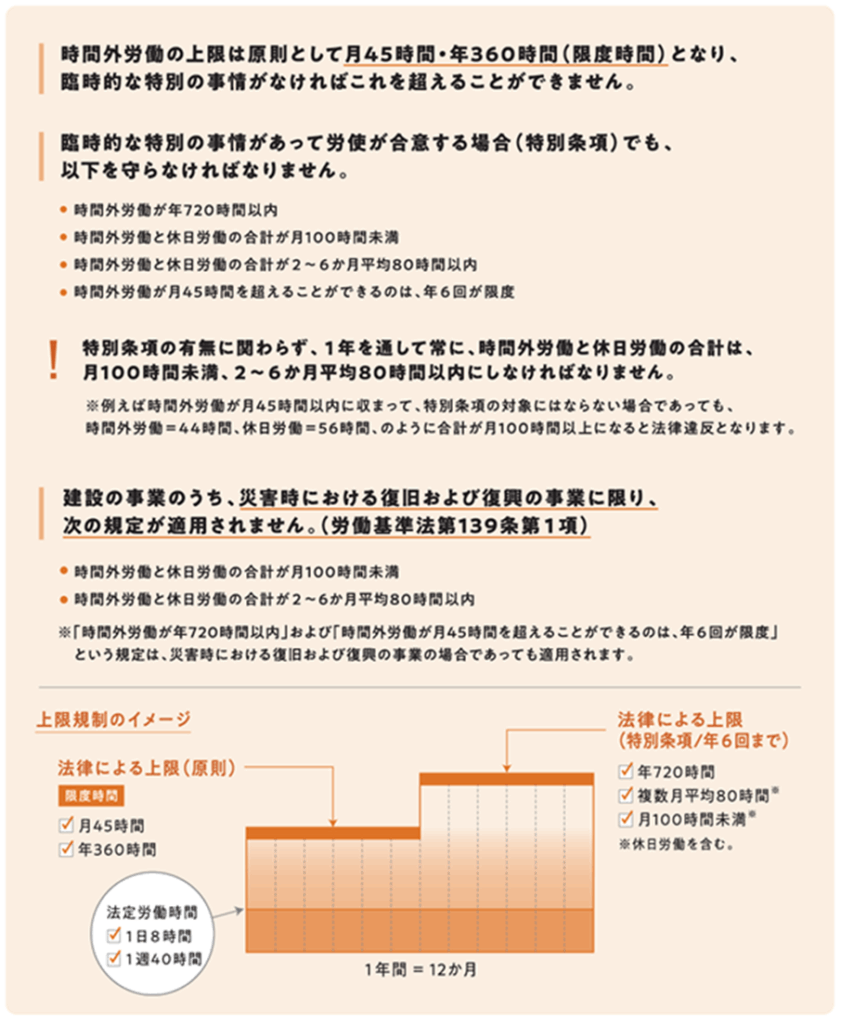

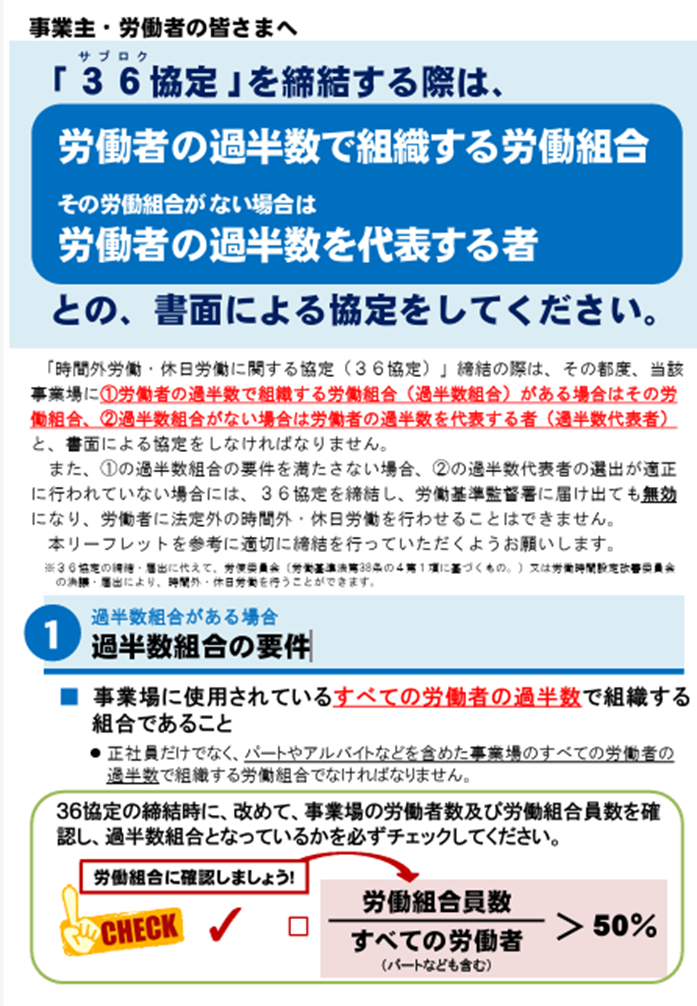

そして、36協定で定めた労働時間を管理するため、以下のポイントが重要です。

出典:厚労省リーフレット「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(以下、「国リーフレット」)P02より一部抜粋・加工して作成

出典:国リーフレットP09より一部抜粋・加工して作成

なお補足として、「5」の時間外労働と休日労働の合計時間について2~6か月の平均で80 時間以内については、36協定の対象期間外であっても含めて計算する必要があります。

例えば、R7年1月~12月が対象期間でR7年1月の時間外労働が80時間ちょうどであったとしても、R6年12月に81時間であれば、2か月平均が80.5時間となり、違法になります。

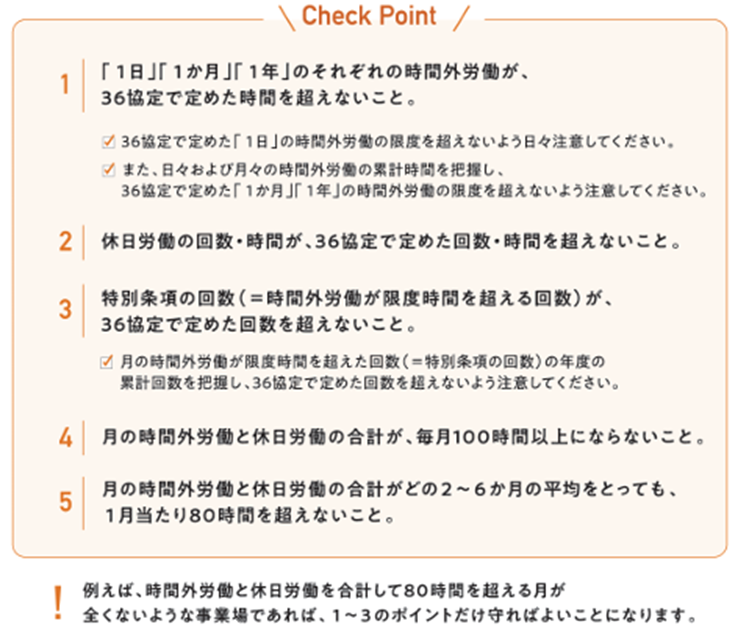

そして、具体的な手続きは以下のとおりです。

出典:国リーフレットP04より一部抜粋・加工して作成

このように36協定は限度時間超過見込みの有無などによって様式が異なるため、注意が必要です。

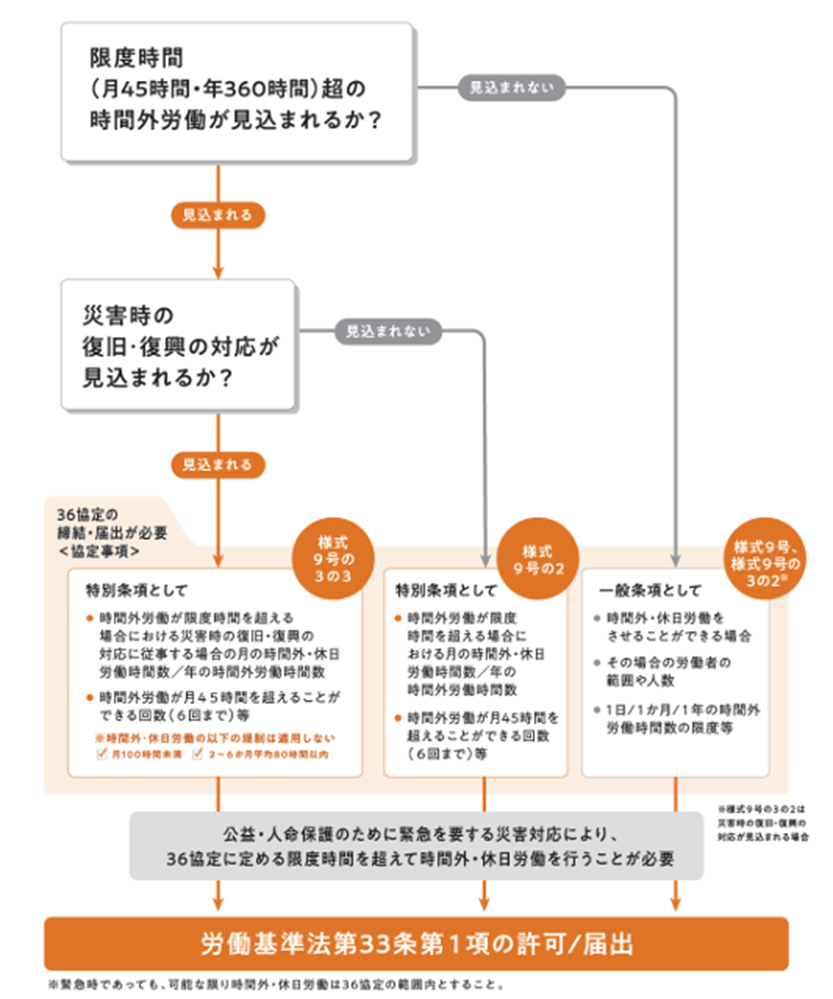

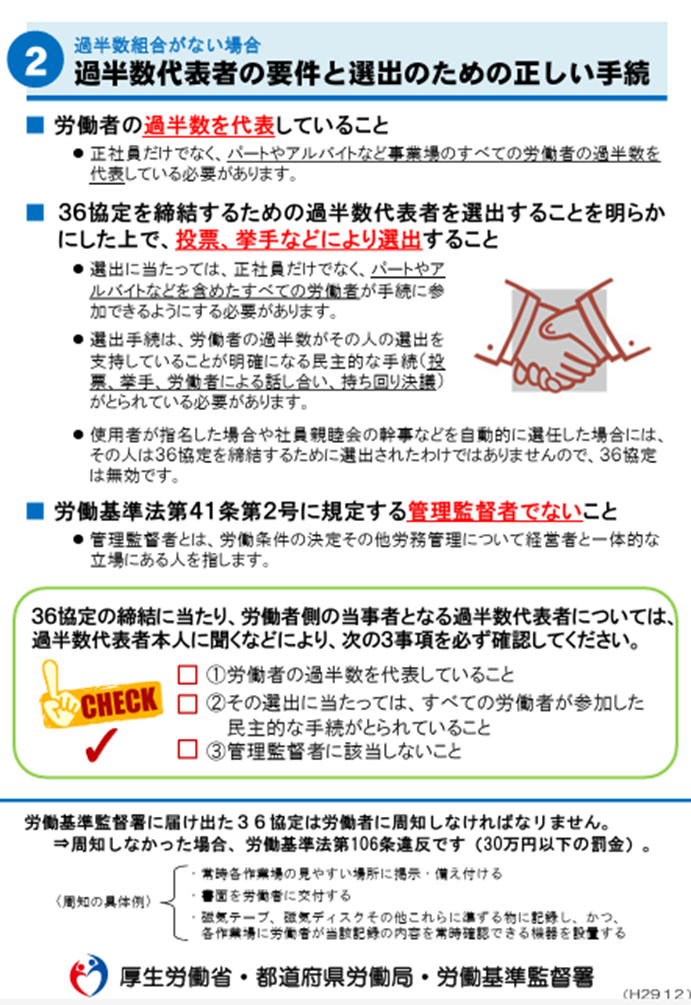

また、36協定を締結するのは、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者ですが、その選出手続きについては、以下の国の資料をご覧ください。

出典:厚生労働省作成リーフレット(平成29年12月)より引用

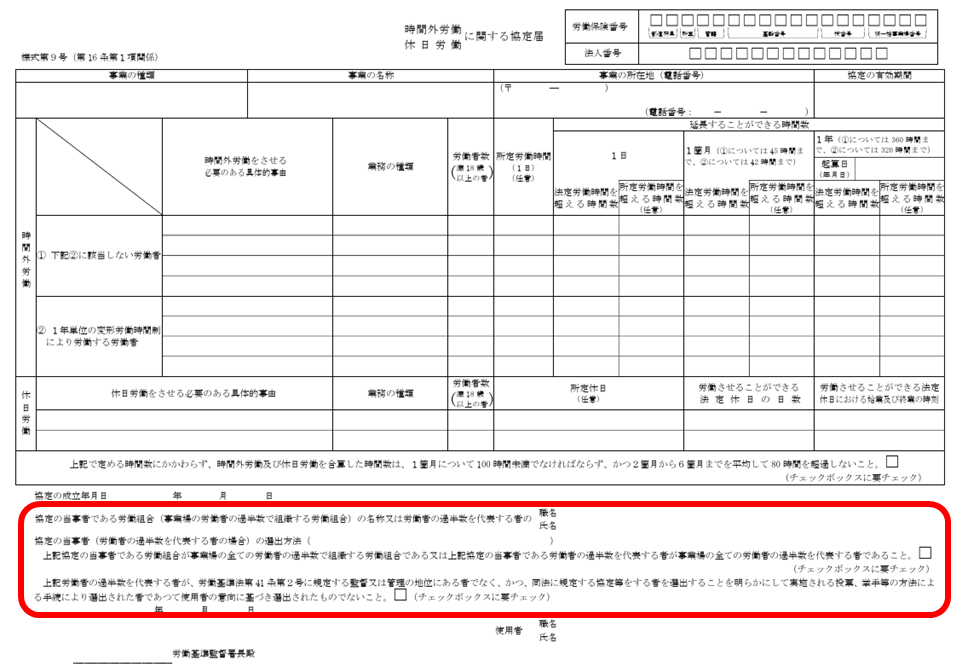

出典:東京労働局HP「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」の「時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)様式第9号」より引用し、一部加工して作成

このように、36協定の様式にもチェックボックスが設けられ、投票や挙手などの手続きをきちんと行っていることが求められています。

なお、36協定の締結・届出だけではあくまで「違法ではない」という効果があるだけなので、実際に時間外労働や休日労働させるための根拠として、就業規則等でも別途その内容を定めておく必要があります。

以上が、建設業と労務➁(36協定について)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1024x559.png)

.jpg)

-1024x385.jpg)