.jpg)

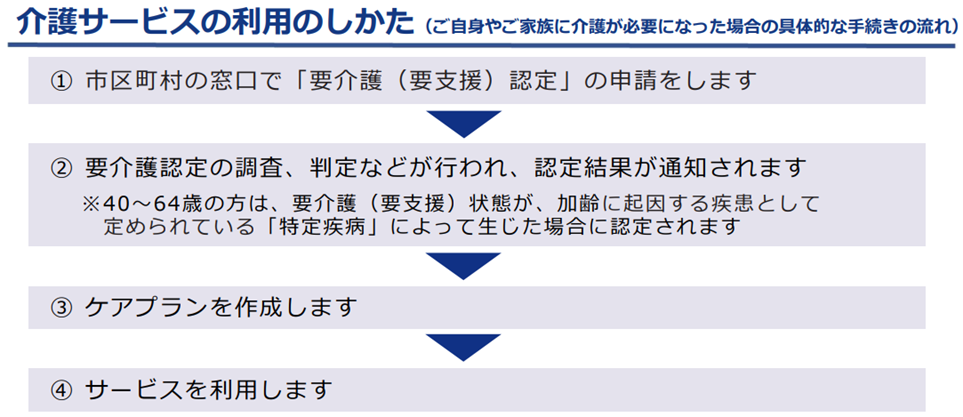

前回に引き続き、今回も介護についての話題です。今回は、介護サービスの利用について解説したいと思います。

私の祖母は介護施設に入居しており、手続きは私の親が行ったのですが、その際にも以下のような手続きを進めました。

出典:厚生労働省作成リーフレット「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」(日本語版(2枚))P1より一部抜粋し、加工して作成

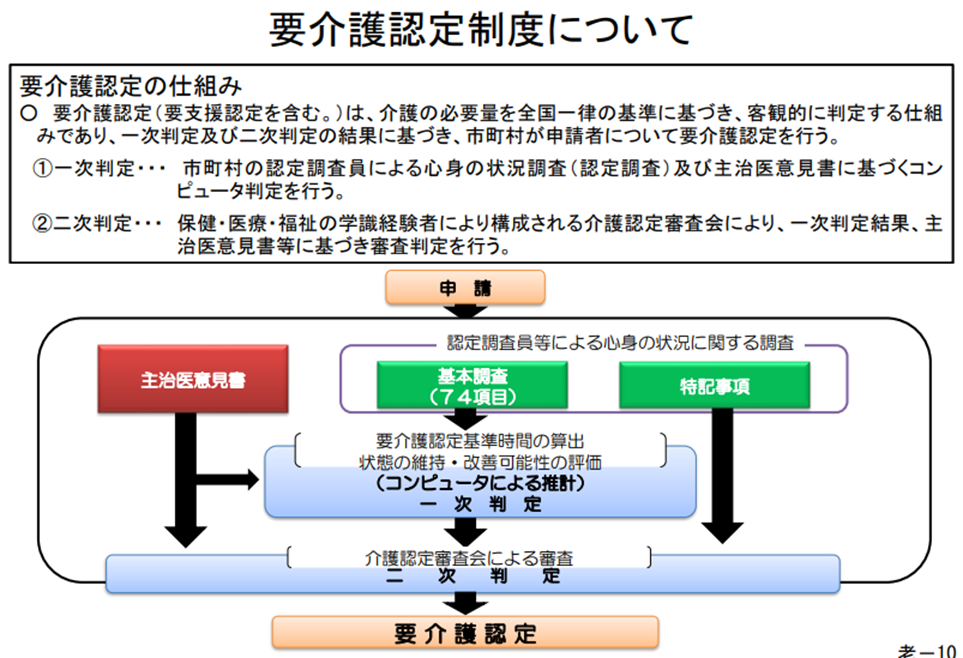

市町村に申請を行うと、どの程度介護や支援が必要なのかについて判定されます。それが、「要介護認定制度」です。

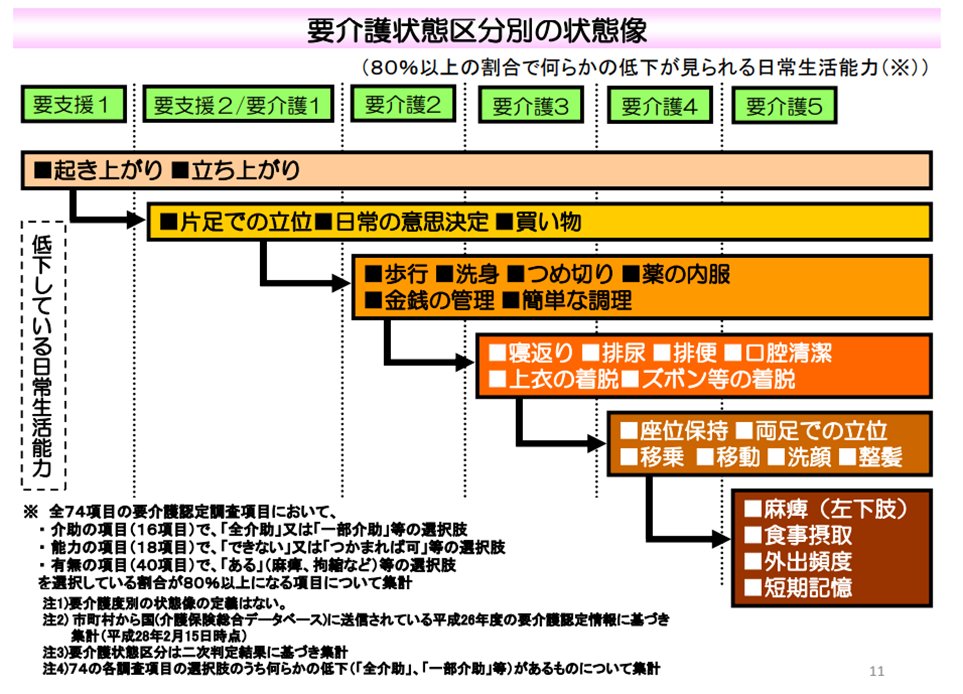

非該当(自立)を除くと、介護レベルが最も低いのが「要支援1」で、最も高いのが「要介護5」です。その詳細は以下のとおりです。

出典:厚生労働省作成「介護保険制度の概要」(令和7年7月)P10より一部抜粋し、加工して作成

出典:厚生労働省作成資料「要介護認定の仕組みと手順」(資料6)P11より一部抜粋し、加工して作成

要介護認定は一度行っておしまいではなく、心身の状況に応じて継続的に受けていく必要があります。

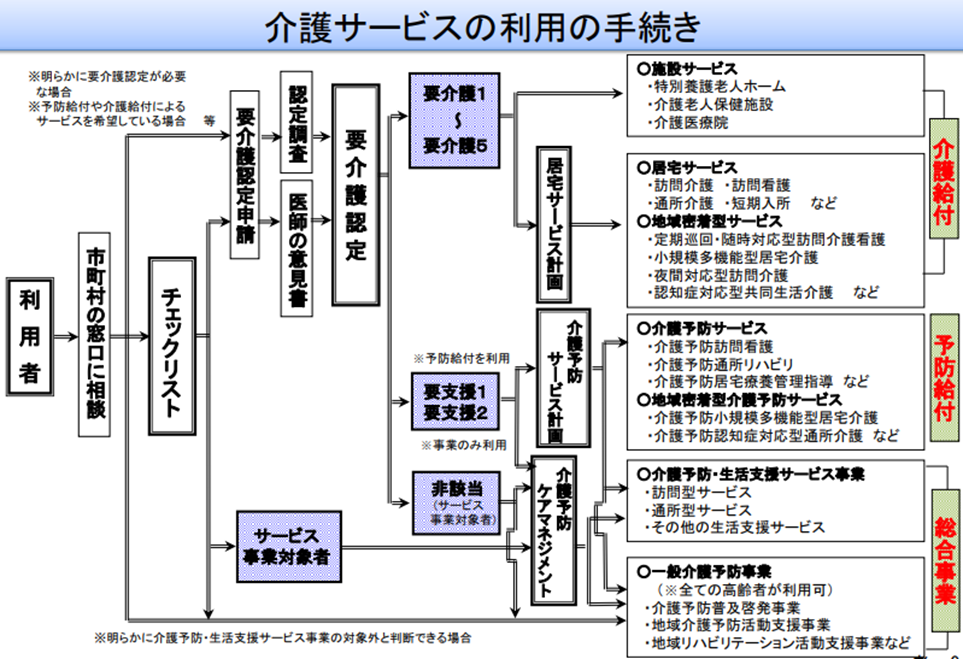

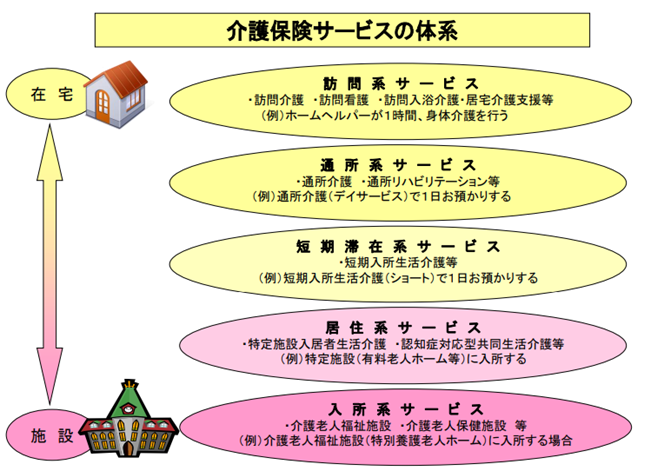

そして、この要介護認定でのレベル判定をもとに、受けられる介護サービスが決まります。以下のフローチャートと、各サービスの説明図をご覧ください。

出典:厚生労働省作成「介護保険制度の概要」(令和7年7月)P9より一部抜粋し、加工して作成

出典:厚生労働省作成「介護保険制度の概要」(令和7年7月)P12より一部抜粋し、加工して作成

少し補足すると、介護サービスをそれぞれの状況に応じて使い分けることが大切です。

例えば、認知機能は問題ないが運動機能に支障があるなら、通所リハビリが有用な場合があります。そして、通所サービスを利用することによって、副次的な効果も考えられます。つまり、普段介護する家族にとっては(一時的ながらも)負担軽減になったり、介護される方にとっても通所者どうしでの交流により楽しく通えたりするなどです。

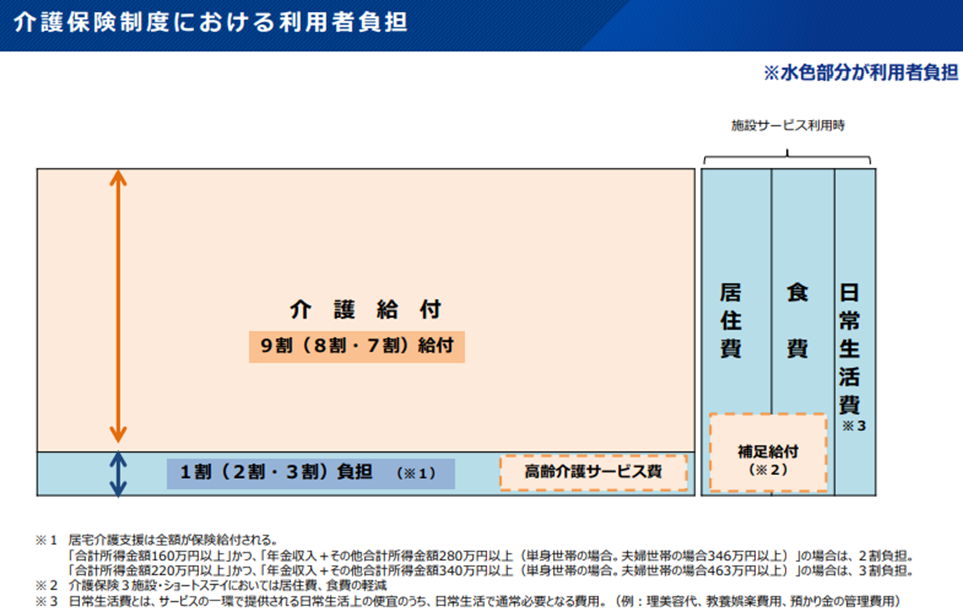

そして、介護サービスの利用者負担は以下のとおりです。介護給付費は原則1割負担であるとされていますが、所得に応じて2割負担や3割負担になる場合があります。

出典:厚生労働省作成「介護保険制度の概要」(令和7年7月)P7より一部抜粋し、加工して作成

以上が、「労務⑯ 介護サービスの利用について」とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

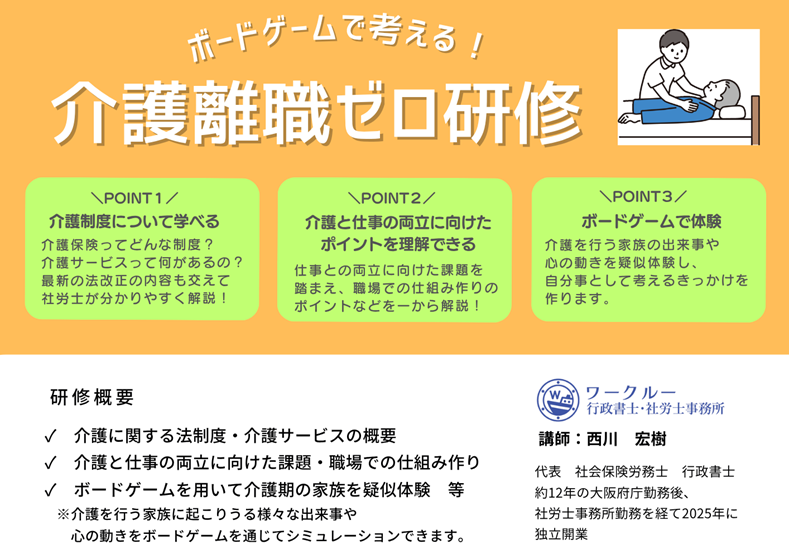

ここで、「ボードゲームで考える!介護離職ゼロ研修」のご紹介をさせていただきます。

出産や育児と異なり、介護はある日突然訪れ、終わりがいつになるのか見通せないことが多いです。

介護離職は50代前後の世代が中心ですが、この会社にとって重要な人材が抜けてしまうと、退職する本人だけでなく、周囲の従業員や会社にとっても大きな損失となります。

その介護離職を防止し、「社員と会社を守る」ために、「社労士」と「ボードゲーム」の組み合わせでお答えします。

具体的には、社労士として法制度の説明などを行うほか、ボードゲーム形式で介護期の家族のリアルを疑似体験できる研修(セミナー)を開催できます。

対象者の属性(管理職、一般従業員など)や目的等に応じて、個別対応可能です。

お見積りやご相談をご希望の場合は、お問い合わせフォームよりお知らせください。

-1024x369.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

-1024x465.jpg)