.jpg)

今回はパワーハラスメント防止について解説します。

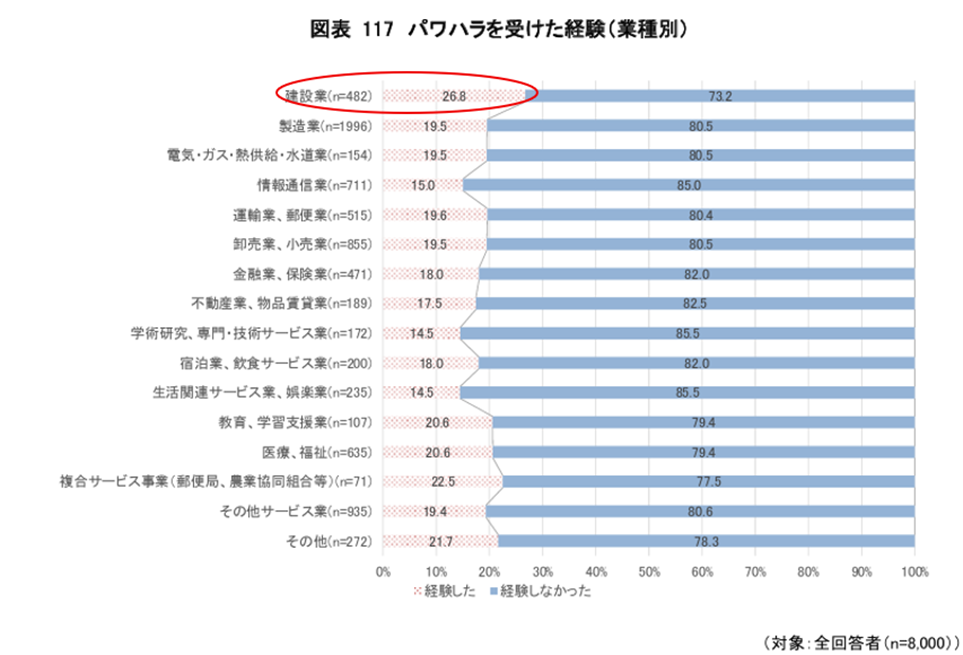

まず建設業におけるパワーハラスメントの現状をみてみましょう。

出典:厚労省HP掲載の「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(以下、「国委託事業報告書」)P113図表117より一部抜粋し、加工して作成

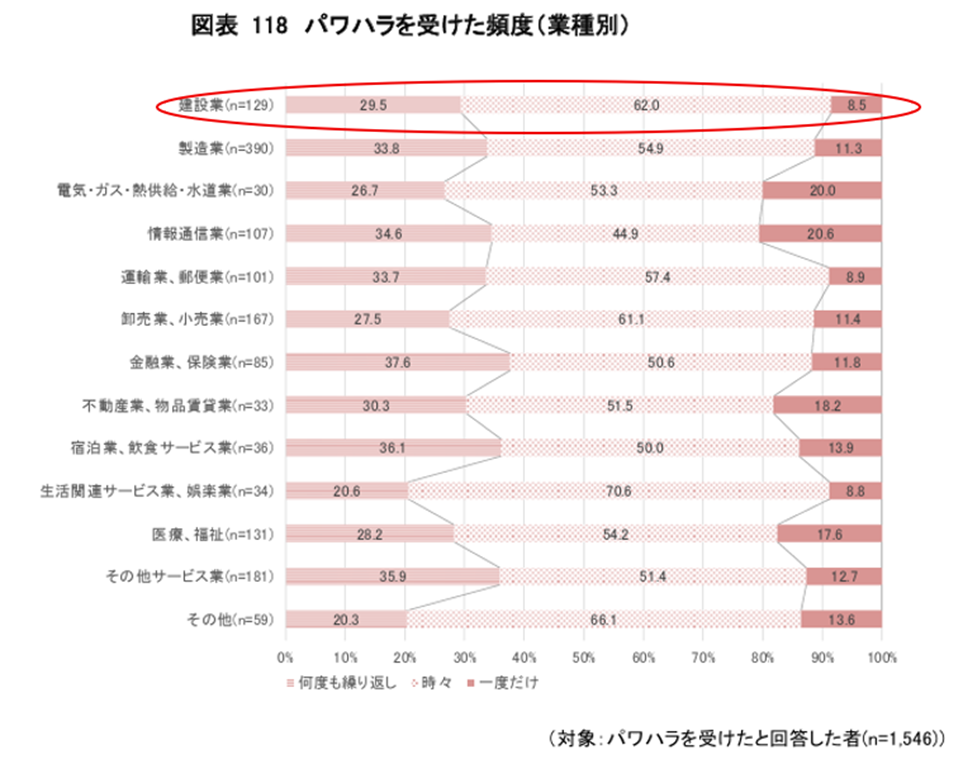

出典:国委託事業報告書P114図表118より一部抜粋し、加工して作成

このように、業種別で最も高い3割弱がパワハラ経験ありで、そのうち複数回パワハラを受けた人は9割以上にのぼるなど、パワハラが多い傾向がみられます。

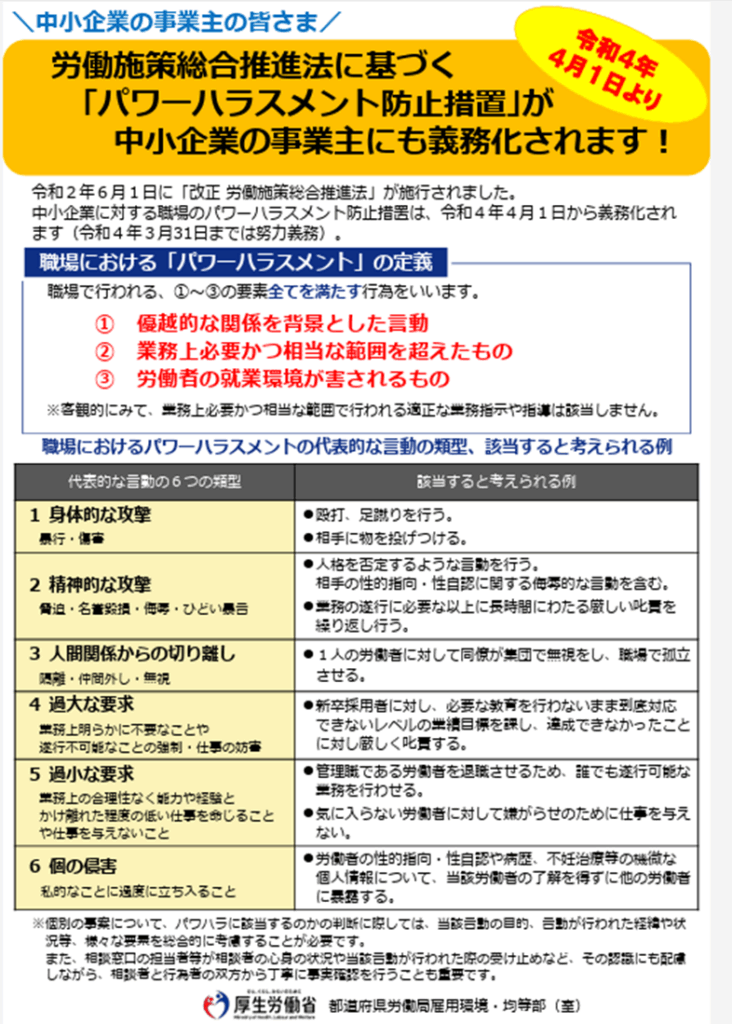

そして国はパワーハラスメント防止対策を令和4年4月から義務化しています。

以下の資料をご覧ください。

出典:厚労省HP掲載のリーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」より一部抜粋し、加工して作成

パワーハラスメントの3つの定義と6つの類型が挙げられています。

上記に補足すると、一般的によくイメージされる上司から部下への言動だけでなく、部下から上司への言動もパワハラになり得ることに留意する必要があります。

例えば、着任まもなく業務知識が少ない上司に対して、業務経験が長い部下が上司を無視して業務遂行上必要な情報を提供しないなどの場合は、パワハラに該当する可能性があります。

そして、最近ではいわゆる「自爆営業」も社会問題化し、国のパワハラ防止指針に明記される方向です。

(5)その他 (自爆営業)

いわゆる「自爆営業」についての法令上の定義はないが、一般的に「使用者が、労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して当該使用者の商品・サービスを購入させること」とされており、職場におけるパワーハラスメントが「自爆営業」の背景として指摘されている。「自爆営業」そのものが直ちにパワーハラスメントに該当するというものではなく、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にパワーハラスメントに該当するものであり、その場合には、都道府県労働局で助言・指導等を行っているところである。

「自爆営業」が社会的に関心を集めていることに鑑み、このような趣旨を、パワハラ防止指針に明記することが考えられる。出典:雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書(令和6年8月8日)P45より一部抜粋し、加工して作成

どのように義務化されたパワハラ対策をどのように行っていくかを検討する必要があります。

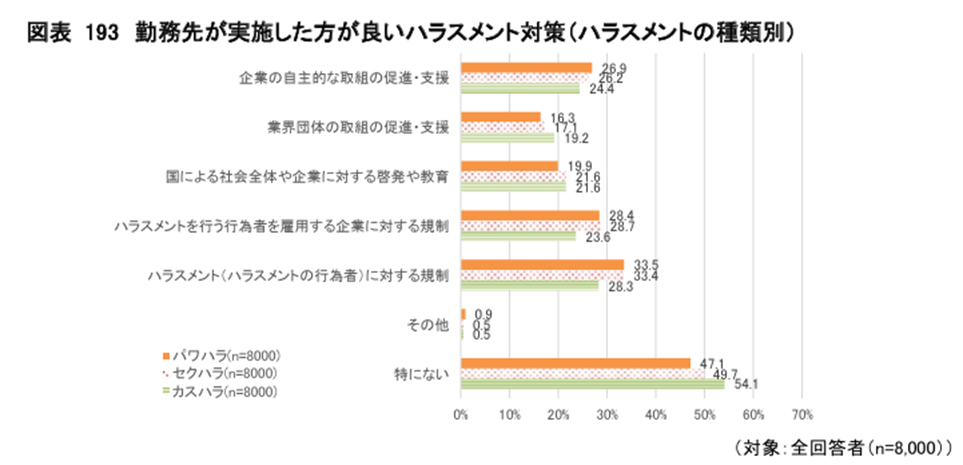

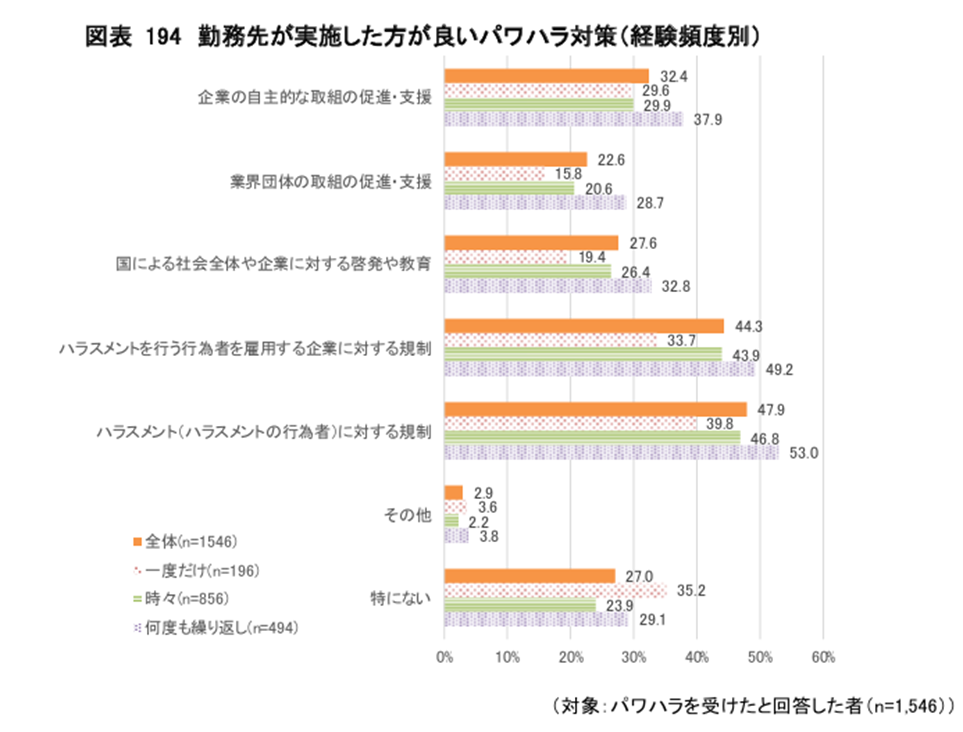

先ほどの国の資料では、対策についての現場の声も調査されていますので、以下をご覧ください。

出典:国委託事業報告書P168図表193より一部抜粋し、加工して作成

出典:国委託事業報告書P169図表194より一部抜粋し、加工して作成

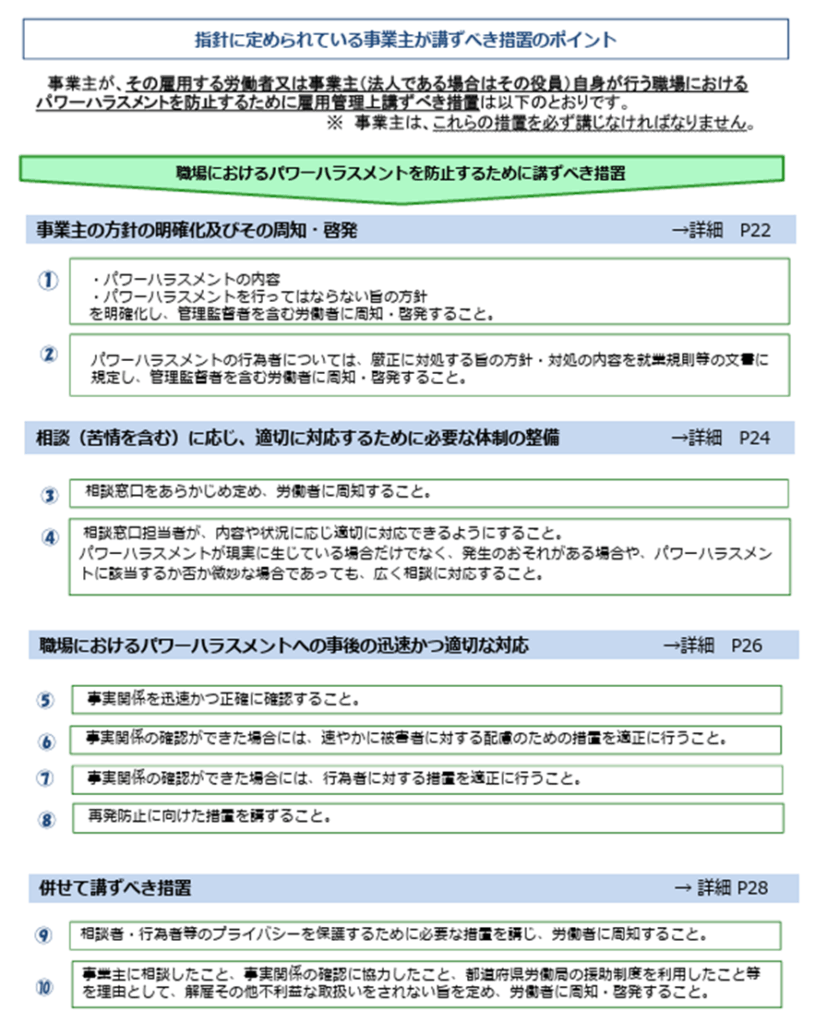

また、具体的な措置のポイントについては、以下の資料が参考になります。

出典:厚生労働省作成「職場におけるハラスメント対策パンフレット」P20より一部抜粋し、加工して作成

なお、少し補足すると、パワーハラスメントに基づく懲戒処分を行う場合には、就業規則の根拠が必要ですので、注意が必要です。そしてパワーハラスメント防止規定を就業規則とは別に定める場合は、就業規則上に委任規定を設けるなどして、当該防止規定が就業規則に含まれることを明記しておく必要があります。

以上が、建設業と労務⑩(パワーハラスメント防止について)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

当事務所は社労士と行政書士を兼業しておりますので、ワンストップによる対応が可能です。

また、法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

ぜひ下記ホームページのお問い合わせフォームから、当事務所にお問い合わせください。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

.jpg)

-1024x513.jpg)

.png)

-1024x496.jpg)

.jpg)

.jpg)