.jpg)

今回のテーマは「くるみん認定」ですが、長くなるので、前編と後編の2回に分けて解説したいと思います。

くるみん認定とは、「次世代育成支援対策推進法」に基づく国の認定制度のことで、分かりやすく言えば、子育て支援に積極的な企業に対して国が与えるお墨付きみたいなものです。 認定の前提として、「一般事業主行動計画」の策定・届け出が必要です。一般事業主行動計画というのは、以下のようなものです。

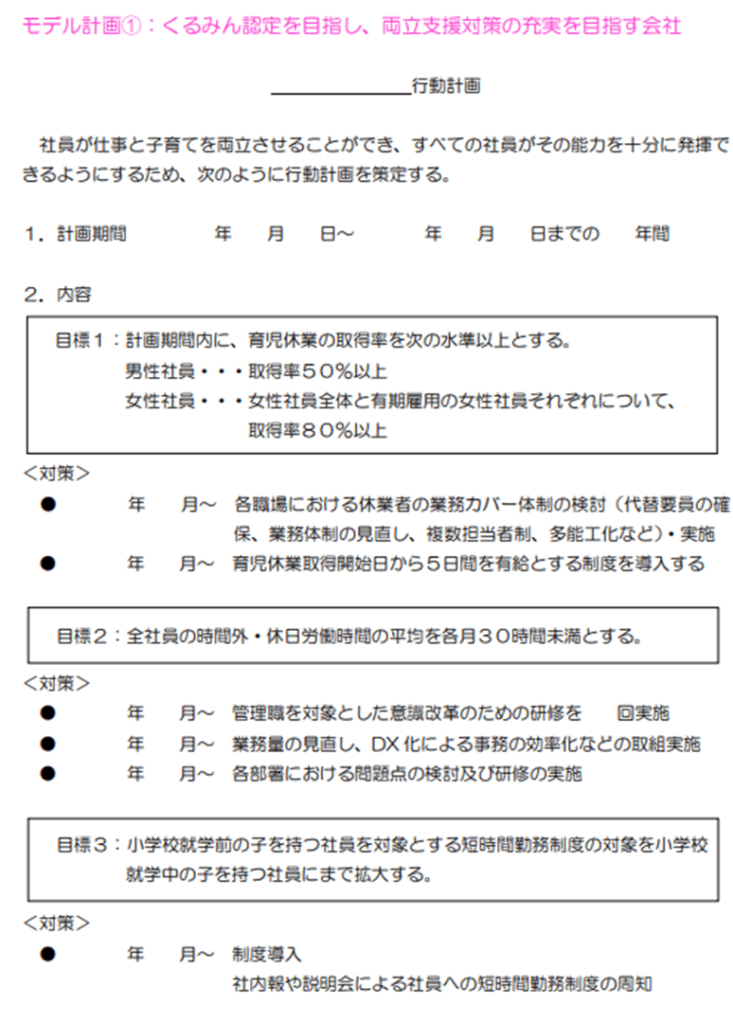

「一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。」出典:厚労省HP「一般事業主行動計画の策定・届出等について」より一部抜粋し、加工して作成

具体的には例えば、以下のような例が挙げられています。

出典:厚労省HP「一般事業主行動計画の策定・届出等について」の「2 モデル計画」(1)より一部抜粋し、加工して作成

それらを行った上で、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定します。認定には、大きく分けて「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」という3種類があります。「プラチナくるみん」が最もハードルが高く、「トライくるみん」が最もハードルが低いです。

その他に、ここでは割愛しますが、不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業には、「くるみんプラス」などの認定制度もあります。

出典:厚労省HP「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」より一部抜粋し、加工して作成

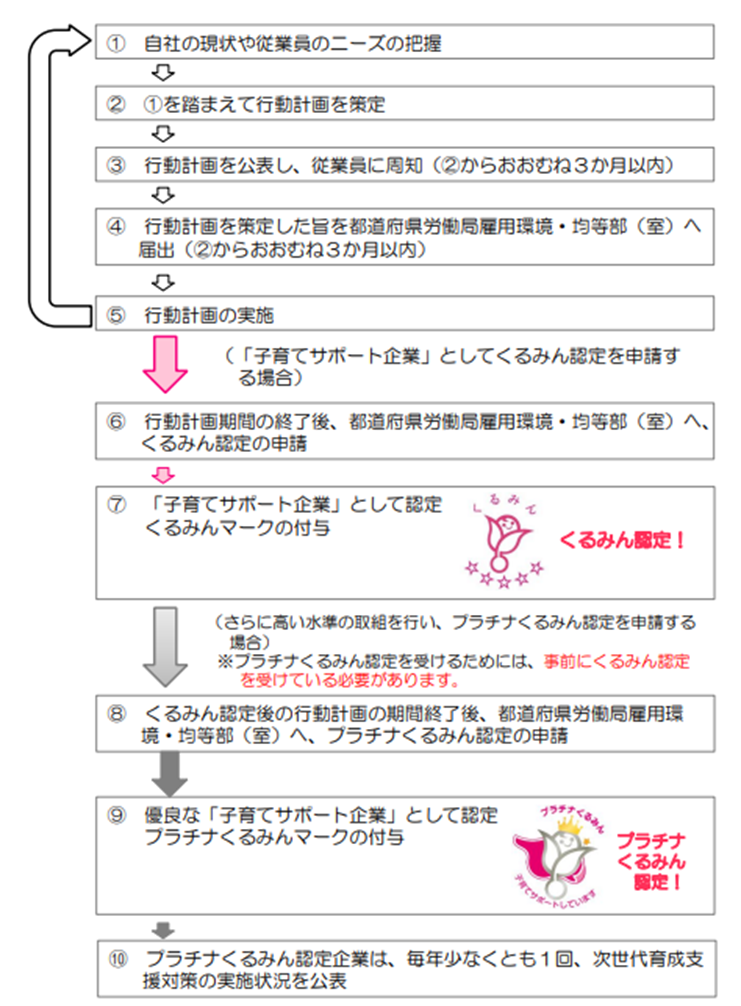

ここで、認定までの一連の流れを整理すると、以下のとおりです。

出典:厚労省資料「くるみん認定・プラチナくるみん認定取得までの流れ」別添5P1より一部抜粋し、加工して作成

ここでのポイントを1つだけ挙げると、認定基準の一つとして、「2 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること」という要件があります。つまり、少なくとも2年の行動計画を立てて実行してからでないと、くるみん認定の申請はできないということです。

以上が、建設業と労務⑪(くるみん認定について(前編))の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。次回は後編として、くるみん認定のメリットや法改正などを解説したいと思います。

当事務所は社労士と行政書士を兼業しておりますので、ワンストップによる対応が可能です。

また、法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

ぜひ下記ホームページのお問い合わせフォームから、当事務所にお問い合わせください。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

.jpg)

-1024x513.jpg)

-1024x369.jpg)

-1024x559.png)

-1024x559.png)

.jpg)