-1024x559.png)

前回は、主任技術者や監理技術者の現場での「専任」が必要という解説を行いました。今回はその例外として、一定の場合に兼任が認められるという解説を行いたいと思います。

この点について、令和6年12月施行の法改正において、現場専任の例外として、兼任が可能な場合が定められました。まずは法令をみてみましょう。

建設業法(一部抜粋)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。

一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者

イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。

ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。

ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

二 (略)

4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、(…中略…)政令で定める数を超えるときは、適用しない。建設業法施行令(一部抜粋)

(法第二十六条第三項第一号イの金額)

第二十八条 法第二十六条第三項第一号イの政令で定める金額は、一億円とする。ただし、当該建設工事が建築一式工事である場合においては、二億円とする。(同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数)

第三十条 法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。

このように、昨今の情報通信手段の普及を踏まえ、上記のとおり一定の要件を満たせば、情報機器の活用等を行うことによる兼任が可能であることが法令で明記されました。

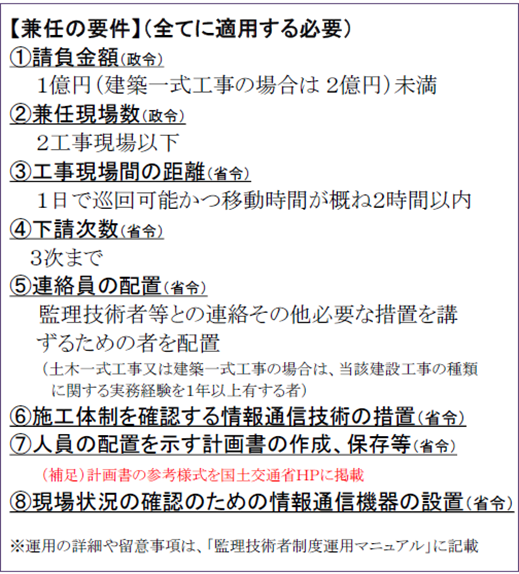

法令に定められたその要件をまとめると、以下のとおりです。

国土交通省「【建設業法】現場技術者の専任合理化(R6.12.13施行)」P2(令和6年12月24日掲載)(以下、「国土交通省資料」)より引用

この①~⑧について、ポイントは以下のとおりです。

① 請負金額:1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満(政令)

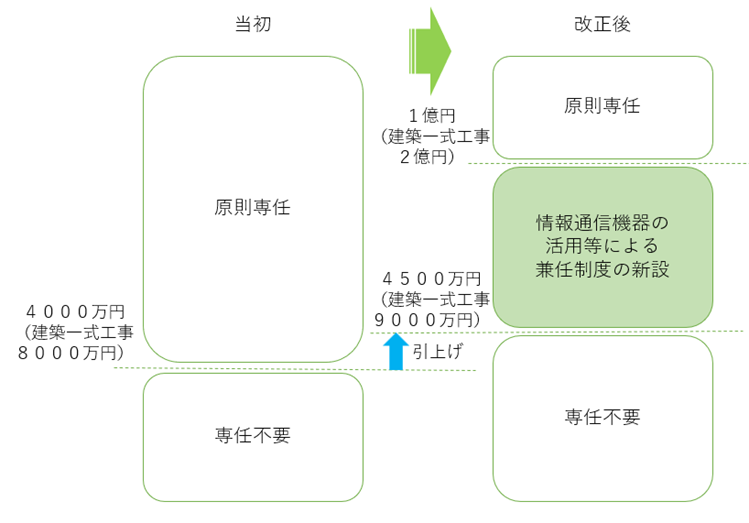

国土交通省資料を一部加工して作成したのが、以下の図です。

原則専任が必要な請負金額の基準が、法改正により4000万円(建築一式工事は8000万円)から、4500万円(建築一式工事は9000万円)に引き上げられました(上記図の青い矢印)。

そのため、今回の「情報通信機器の活用等による兼任制度」(以下「専任特例1号」)の対象範囲の下限も、4500万円(建築一式工事は9000万円)以上です。

なお、対象範囲の上限は1億円(建築一式工事は2億円)未満です。

② 兼任現場数:2工事現場以下(政令)

国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル(以下「運用マニュアル」)には、以下の記載があります。

運用マニュアルP13(2)① 8)

兼務する建設工事の数は、2を超えないこと。(令第三十条)なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務することは可能であるが、専任を要しない工事現場についても、(…中略…)要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。

これは少しわかりにくいのですが、専任特例1号を使って他の現場で兼務する場合、本来は「専任を要しない現場」でも、請負金額を除くすべての専任特例1号の要件を満たさないといけないということです。図で示すと以下のとおりです。

③ 工事現場間の距離:1日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内(省令)

運用マニュアルでは、この「2時間」は片道であることが示されています。

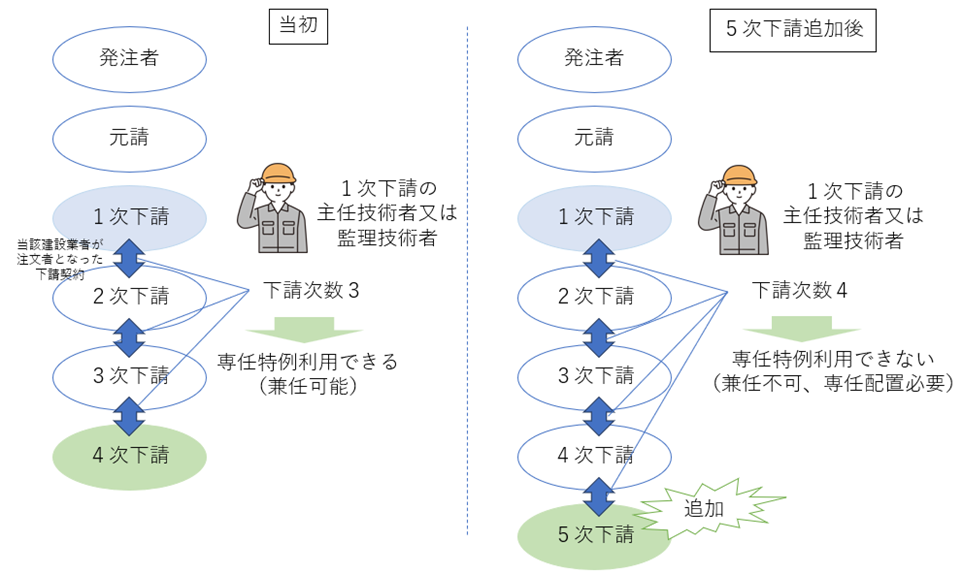

④ 下請次数:3次まで

運用マニュアルには、以下の記載があります。

運用マニュアルP12① 3)

当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が3を超えていないこと。(規則第十七条の二第一項第二号)なお、工事途中において、下請次数が3を超えた場合には、それ以降は専任特例は活用できず、主任技術者又は監理技術者を工事毎に専任で配置しなければならない。

ここでは、「注文者」という用語に注意が必要です。「注文者」というのは、元請契約か下請契約かを問わず、請負契約における依頼者のことを示すので、元請契約(発注者―元請)における「注文者」は発注者ですが、下請契約(元請―1次下請)での「注文者」は元請業者、下請契約(1次下請―2次下請)での「注文者」は1次下請業者となります。

そして、この「注文者」から下請次数が3までということなので、「注文者」が1次下請業者の場合を図で示すと以下のとおりになります。

⑤ 連絡員の配置(省令)

運用マニュアルでは以下の記載があります。

運用マニュアルP12① 4)より一部抜粋

(…中略…)なお、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事と同業種の建設工事に関し1年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。(規則十七条の二第一項第三号)連絡員は、各工事に置く必要がある。なお、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することは可能である。また1つの建設工事に複数の連絡員を配置することも可能である。

(…中略…)

連絡員に当該建設工事への専任や常駐は求めない。また、連絡員の雇用形態については、直接的・恒常的雇用関係は必要ない。ただし、連絡員は当該請負会社が配置するものであり、施工管理の最終的な責任は請負会社が負うことに留意が必要である。

⑥ 施工体制を確認する情報通信技術の措置

運用マニュアルでは以下の記載があります。

運用マニュアルP12、13① 5)より一部抜粋

(…中略…)なお、情報通信技術については、現場作業員の入退場が遠隔から確認できるものとし、CCUS 又はCCUS とAPI 連携したシステムであることが望ましいが、その他のシステムであっても、遠隔から現場作業員の入退場が確認できるシステムであれば可能である。

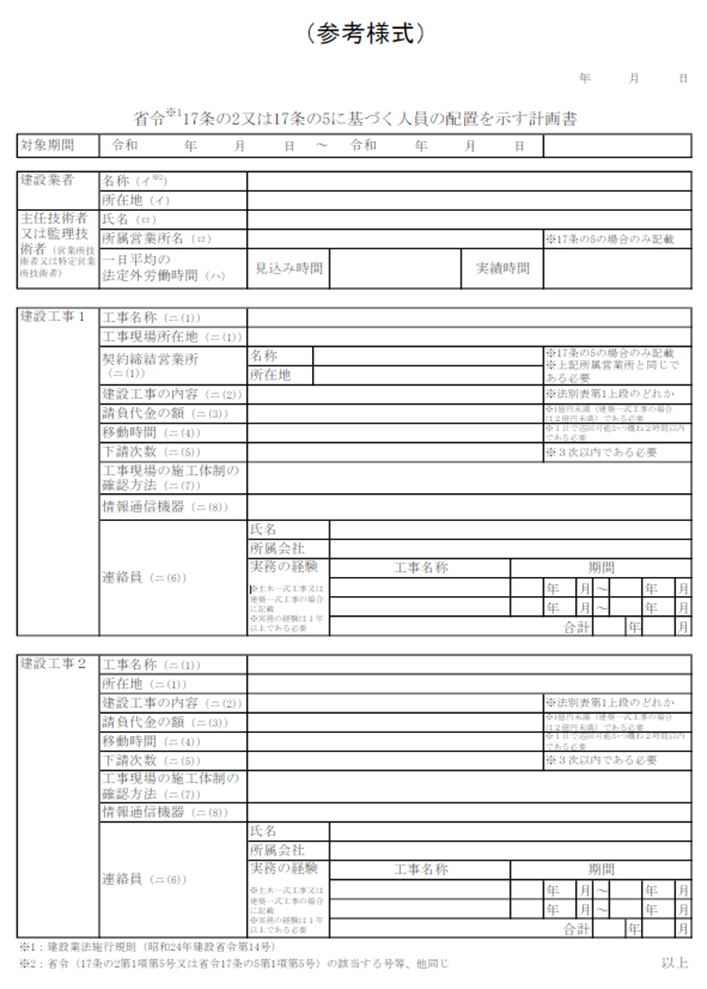

⑦ 人員の配置を示す計画書の作成、保存等

計画書の参考様式は以下のとおりです。

国土交通省HP「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」より引用

⑧ 現場状況の確認のための情報通信機器の設置

運用マニュアルでは、「情報通信機器については、遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確実に実施できるものであればよい。そのため、左記を満足できれば、一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB 会議システムでも差し支えない。」とされています。

以上が、主任技術者又は監理技術者の、他の工事現場での兼任が可能な場合(専任特例1号)の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

-1024x559.png)

-1024x559.png)

-1024x559.png)

-1024x559.png)

-1024x559.png)