-1024x559.png)

前回は、現場に配置する主任技術者や監理技術者について解説しました。今回は、その主任技術者や監理技術者の現場での「専任」について解説します。

○専任とは

専任について、法令には以下のとおり定められています。

建設業法(一部抜粋)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条

1、2(略)

3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、(…以下、略)建設業法施行令(一部抜粋)

(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)

第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円)以上のものとする。

一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事

二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

(…以下、略)

つまり、①「公共性のある施設又は工作物」または「多数の者が利用する施設又は工作物」であり、かつ②「請負金額4500万円(建築一式工事は9000万円)以上」の場合、専任が必要ということです。(専任が求められる工事の場合は、原則兼任できません。)

①については、法令で定める対象工事の範囲が広く、公共か民間かを問わず、ほとんどの工事が対象です。ただし例外として、個人住宅や長屋(共用部分なし)等の工事は含まれません。

②については、令和7年2月施行の法改正により、従前は4000万円(建築一式工事は8000万円)が基準でしたが、4500万円(建築一式工事は9000万円)に増額されています。

(国交省発表資料参照)

以上をまとめると、専任が不要な場合は「個人住宅や長屋(共用部分なし)等の工事」又は「請負金額 4500万円(建築一式工事は9000万円)未満」の工事です。これらの専任が求められない工事の場合、複数の工事現場の兼任が可能です。

○専任と常駐の違い

ではここで、「専任」と「常駐」の違いについてふれてみたいと思います。

どちらも一般的には同じような意味に思えますが、厳密には以下のように使い分けられています。

国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル(以下、「運用マニュアル」)(一部抜粋)

三 (1)工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方

P11 ④

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味するものであり、当該建設工事の技術上の管理や施工に従事する者の技術上の指導監督といった監理技術者等の職務を踏まえると、当該工事現場にて業務を行うことが基本と考えられる。一方で、専任の趣旨を踏まえると、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。

したがって、専任の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、当該建設工事に関する打ち合わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、働き方改革の観点を踏まえた勤務体系その他の合理的な理由で、短期間(1~2日程度)工事現場を離れることについて、その間における施工内容等を踏まえ、適切な施工ができる体制を確保することができる場合は差し支えない。それを超える期間現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ている場合に、差し支えないものとする。ただし、いずれの場合も、監理技術者等が現地での対応が必要な場合は除く。

(以下、略)

このように、「専任」とは「常駐」と異なり、勤務中に常時継続的に当該工事現場に係る「職務にのみ従事している」ことを意味するのであって、必ずしも現場に常時継続的に「滞在している」ことまでは求められていません。ただし、現場を離れるときに、上記のとおり体制確保や関係者の了解が必要な場合があるので、注意が必要です。

○専任として配置すべき期間

では、契約期間中は、ずっと専任が必要なのでしょうか。それについては、以下の記載が参考になります。

運用マニュアルP15

(3)監理技術者等の専任期間

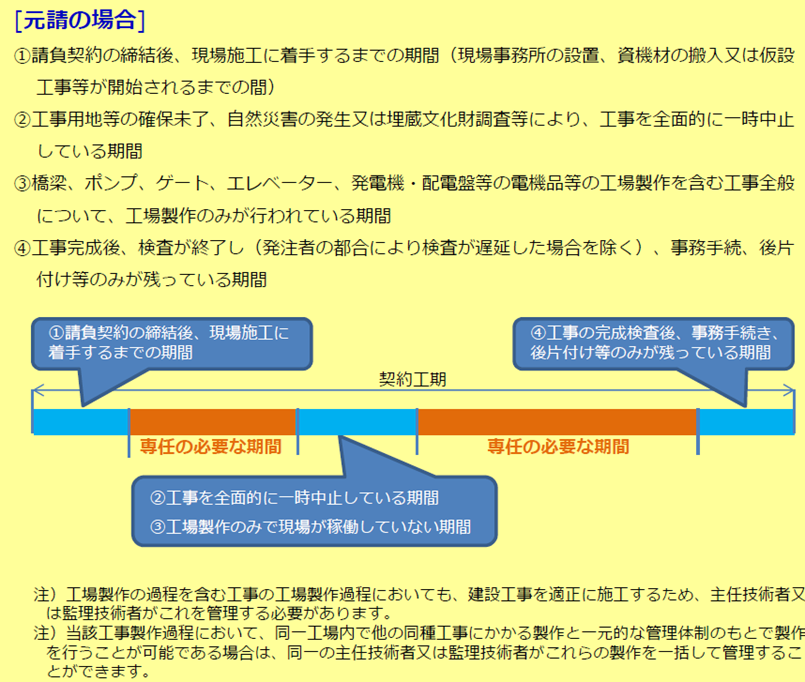

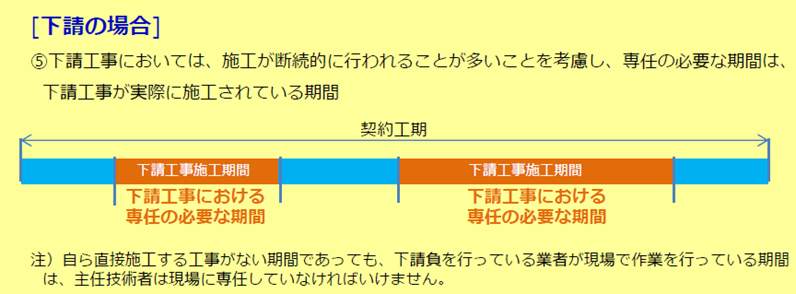

① 元請が、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要である。

(…中略…)

② 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とする。

(以下、略)

近畿地方整備局作成「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(以下、「近畿地方整備局資料」)P10、11より抜粋

このように、契約工期の中でも専任が必要な期間は限られています。

○監理技術者資格者証等について

最後に、元請業者が専任配置する監理技術者については、法令で以下のとおり定められています。

建設業法(一部抜粋)

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条

1~4 (略)

5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

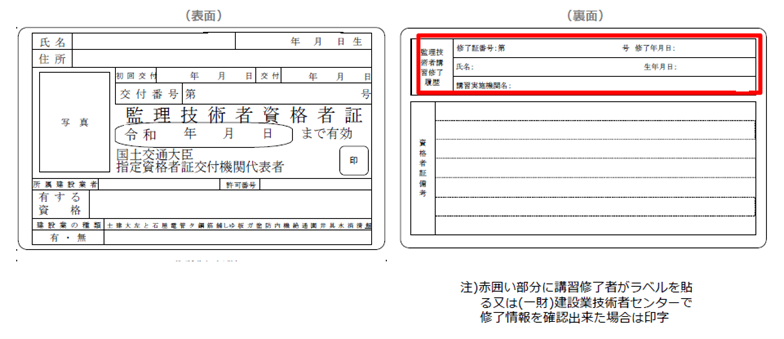

近畿地方整備局資料P15より抜粋

監理技術者資格者証(表面と裏面)

監理技術者を専任で置く必要があるのは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者である元請業者なので、下請代金の総額が5000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上ということになります。(特定建設業許可については第5回記事参照)

また、単に1級国家資格保有者等というだけでは不十分で、「監理技術者資格証の交付」と「監理技術者講習の受講」の両方が必要です。資格証裏面に講習修了履歴欄がありますので、監理技術者として専任で配置する際には、裏面の確認も必ず必要です。

以上が、主任技術者又は監理技術者の「専任」の概要とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

-1024x559.png)

ブログ用-1024x441.jpg)

-1024x559.png)

.jpg)

-1024x559.png)

-1024x559.png)