-1024x559.png)

技術者は「営業所」と「現場」の両方に必要で、そのうち前回は「一般建設業」における営業所での技術者の話でした。

今回は、「特定建設業」における営業所での技術者の解説を行いたいと思います。

特定建設業については、第5回で詳しく解説しましたように、下請事業者保護などのために、一般建設業よりも許可の要件が厳しくなっています。

そして、営業所の技術者の要件についても少し違いがあります。

建設業法(一部抜粋)

第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

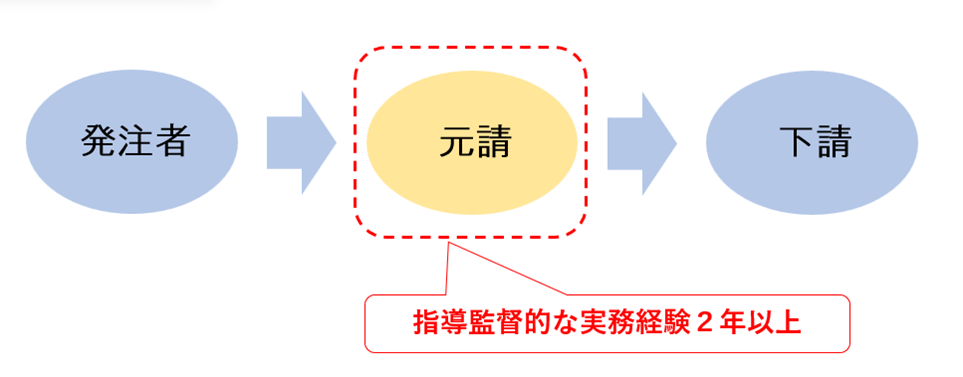

ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

三 (略)(法第十五条第二号ロの金額)

第五条の三 法第十五条第二号ロの政令で定める金額は、四千五百万円とする。国告示(平成12年12月12日建設省告示第2345号)

「建設業法第十五条第二号ハの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者」

このように、「専任」性が一般建設業と同じく必要な点は同じです。

そして、イは1級の国家資格保有(1級土木施工管理技士等)など、ロは一般建設業の要件+「政令で定める金額以上」(原則4500万円以上)の「元請として」の「指導監督的な実務経験2年以上」、ハは大臣特別考査などについてです。

ここでのポイントは以下のとおりです。

①特定建設業許可(指定建設業の業種)の場合

上記法律のただし書きの中で「イに該当する者又はハの規定」とあり、指定建設業の工事業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の許可では「ロ」の規定が除かれているので、特定建設業かつ指定建設業の場合は、この「ロ」の要件を使うことはできません。

また、前回解説した検定合格による実務経験短縮もできません。

②特定建設業許可(指定建設業以外の業種)の場合

法律本文にイ、ロ、ハの「いずれかに該当する者」とあるので、「ロ」の要件を使うことができます。また、「ロ」では「第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち」とあり、一般建設業の要件の「ハ」も含まれているので、前回に解説した検定合格による実務経験短縮が可能です(電気通信工事業除く)。

そして、ロは一般建設業の要件+「政令で定める金額以上」(原則4500万円以上)の「元請として」の「指導監督的な実務経験2年以上」ですが、このうち「指導監督的な実務経験」については、大阪府作成の手引き(以下、「手引き」)に以下のような記載があります。

手引き2-23

注1 4 【一定の指導監督的な実務の経験】(特定)

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、

発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,5 0 0 万円(昭和5 9 年1 0 月1日前の経験にあっては1,5 0 0 万円、昭和5 9 年1 0 月1 日以降平成6 年1 2 月2 8 日前の経験にあっては3,0 0 0 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含みません。

「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任

者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。注1 5 【実務経験と指導監督的実務経験の重複】(特定)

一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するための実務経験の期間

の全部又は一部が、指導監督的な実務の経験の期間の全部又は一部と重複している場合には、

当該重複する期間を一般建設業の専任技術者の要件のア~オまでのいずれかに該当するため

の実務経験の期間として算定すると同時に、指導監督的な実務の経験の期間として算定するこ

とができます。

なお、指導監督的な実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該

建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複して

いるものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成2 8 年5 月3 1 日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。

つまり、元請の立場としての経験のみが対象になり、発注者や下請負人としての経験は対象外ということに注意が必要です。

以上が、「特定営業所技術者(特定建設業の専任技術者)」の要件とその注意点です。少しでも参考になれば幸いです。

もし建設業許可取得をご検討の業者様がおられましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。法律用語は難しいですが、わかりやすい言葉を心がけて対応させていただきます。

↓

ワークルー行政書士・社労士事務所のホームページはこちら

-1024x559.png)

-1024x559.png)

.jpg)

-1024x559.png)

-1024x559.png)

-1024x559.png)